2025.05.21

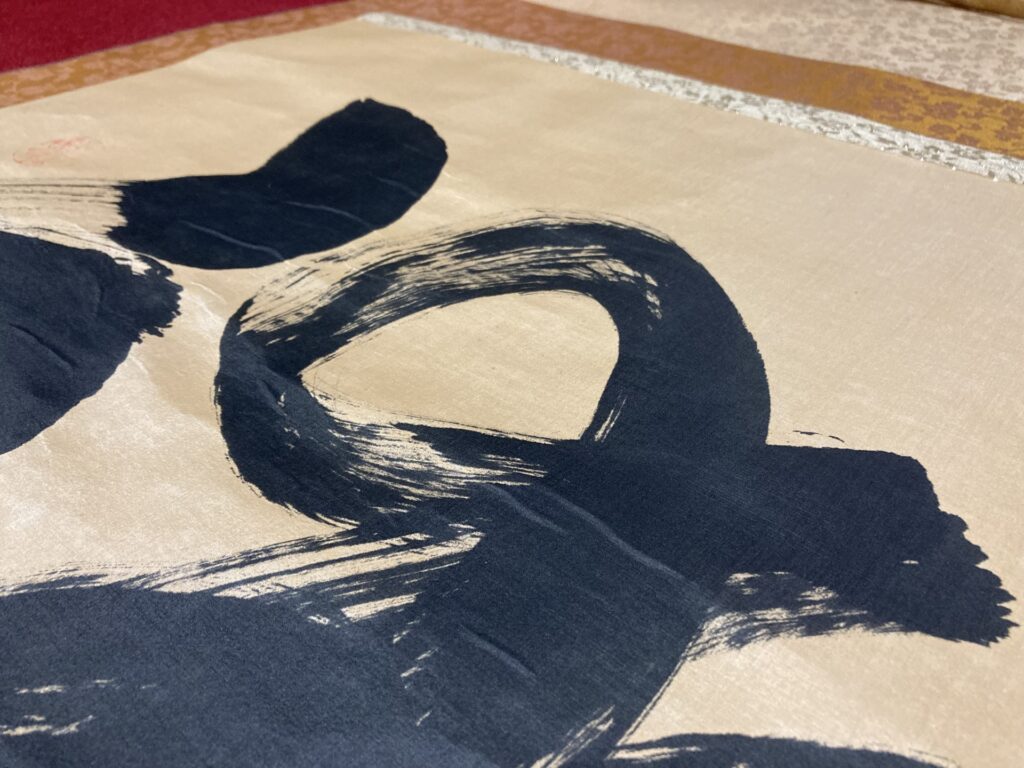

掛軸

2025.05.21

掛け軸は、日本の伝統美術を代表する芸術形式の一つであり、その歴史は平安時代にまでさかのぼります。しかし、日本の広大な国土と多様な文化的背景により、掛け軸の表現方法や主題は、地域によって大きく異なることをご存じでしょうか?

本記事では、日本各地の掛け軸文化とその美術表現の違いに焦点を当て、地域ごとの特徴や歴史的背景まで詳しく解説します。伝統美術に関心のある方々にとって、有益な情報源となることでしょう。

掛軸の文化的・歴史的背景をよく知って売却しよう【日晃堂マガジン:掛軸買取の完全ガイド】

目次

日本の掛け軸文化は、地域ごとに独自の発展を遂げてきました。それぞれの地域の歴史や文化、風土が、掛け軸の主題や表現技法に大きな影響を与えています。ここでは、主要な地域の掛け軸の特徴を詳しく見ていきましょう。

京都は、長く日本の政治・文化の中心地であったことから、最も伝統的で格式高い掛け軸文化を持っています。狩野派や土佐派など、歴史ある画派の影響が強く、精緻な技法と古典的な主題が特徴です。

例えば、四季の風物を描いた花鳥画や、王朝文学を題材にした物語絵は、京都の掛け軸の代表例でしょう。また、雪舟や如拙といった著名な画家の作品も多く、文化的・芸術的価値の高い掛け軸が多いのも特徴です。

【参照】掛け軸の花鳥画とは?歴史・技法・時代ごとの特徴を徹底解説

色彩においても、金箔や高価な顔料を使用した豪華な作品が多く、京都の公家文化や寺社仏閣の影響が色濃く反映されています。

江戸時代に政治の中心となった東京(当時の江戸)の掛け軸文化は、京都とは異なる特徴を持っています。武家文化と町人文化の融合、そして新しい芸術の台頭により、より自由で革新的な表現が見られます。

特に、浮世絵の影響を受けた掛け軸や、写実的な技法を取り入れた作品が特徴的です。例えば、歌川派の作品や谷文晁の写生画などは、東京の掛け軸文化を代表するものといえるでしょう。

また、明治以降は西洋美術の影響も強く受け、伝統と革新が融合した独自のスタイルが生まれました。横山大観や竹内栖鳳といった画家たちは、こうした新しい表現を掛け軸にも取り入れています。

九州地方の掛け軸は、地域の自然や生活文化を色濃く反映しているのが特徴です。例えば、雄大な阿蘇山や九州の海岸線を描いた風景画、地元の祭り・風習を題材にした作品などが多く見られます。

また、九州は古くから中国や朝鮮半島との交流が盛んだったことから、大陸の影響を受けた独特の画風も存在します。特に、長崎派の絵画は、中国絵画の技法を取り入れつつ、日本的な感性で解釈した独自のスタイルを確立しました。

色彩においても、九州の豊かな自然を反映した鮮やかな色使いが特徴的です。力強く生命力あふれる表現が多いのも、九州の掛け軸の魅力といえるでしょう。

日本の他の地域にも、それぞれ特徴的な掛け軸文化があります。

これらの地域ごとの特徴を理解することで、掛け軸を通じて日本の多様な文化・歴史を深く学ぶことができるでしょう。

日本各地には、その地域の文化や歴史を反映した名作掛け軸が数多く存在します。これらの作品は、単なる美術品としてだけでなく、地域の文化・歴史を理解するための重要な手がかりです。

ここでは、主要な地域ごとに代表的な名作掛け軸を紹介し、その特徴や文化的背景について詳しく解説します。

京都は、日本美術の中心地として長い歴史を持ち、多くの名作と掛け軸を生み出してきました。

これらの作品は、京都の掛け軸文化が持つ格調高さと革新性を示しています。伝統的な技法を基礎としながらも、新しい表現を追求する京都の美術家たちの姿勢がうかがえます。

東京(江戸)は、近世以降、新しい文化の発信地として多くの名作掛け軸を生み出してきました。

上記の作品は、東京(江戸)の掛け軸文化が持つ革新性と多様性を示しています。伝統を踏まえつつも、常に新しい表現を追求する東京の美術家たちの姿勢が表れているといえるでしょう。

九州地方は、独自の文化と自然環境を背景に、特色ある掛け軸文化を育んできました。

これらの作品は、九州の掛け軸文化が持つ地方色の豊かさと、独自の美意識を示しています。地域の自然や文化を深く理解し、それを独自の視点で表現する九州の美術家たちの姿勢が見て取れるでしょう。

掛け軸は、非常に繊細な芸術品であり、適切な保存方法と管理が不可欠です。長年にわたって美しさを保ち、次世代に伝えていくためには、正しい知識と技術が必要です。ここでは、掛け軸の保存方法と日常的な管理について詳しく解説します。

掛け軸を長期保存する際は、以下の点に注意して適切な環境を整えましょう。

掛け軸を長く美しく保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

地震や水害などの災害時に備えて、以下のような対策を講じておくことが重要です。

適切な保存方法と管理を行うことで、掛け軸の価値を長く保ち、次世代に伝えることができます。大切な文化遺産を守るという意識を持って、日々のケアを心がけましょう。

各地域の名作掛け軸は、単に美しいだけでなく、その地域の歴史や文化、自然環境を反映しています。これらの作品を理解することは、日本の多様な文化や美意識を深く知ることにつながります。

美術館や博物館で実際の作品を鑑賞する機会があれば、ぜひその地域性・時代背景を意識しながら観察してみてください。それぞれの作品が持つ深い魅力を、より豊かに感じ取ることができるでしょう。