2025.04.30

浮世絵

2025.04.30

2025.03.26

浮世絵は、日本の伝統美術として国内外で高い評価を受けており、特に希少な作品や著名な作家のものは高額で取引されることもあります。葛飾北斎や歌川広重などの作品は世界的にも人気があり、保存状態が良いものや初摺(しょずり)と呼ばれる初版のものは価値が高まります。浮世絵を買取に出す際には、まず作品の種類や作家、保存状態を確認することが重要です。また、適正な査定を受けるために、信頼できる買取業者を選ぶことも大切なポイントです。本記事では、浮世絵の基本知識から買取の流れ、高額査定を狙うためのコツまで詳しく解説します。浮世絵の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

浮世絵は、江戸時代に発展した日本の版画や絵画の一種で、庶民の生活や風景、美人画、役者絵などが描かれました。「浮世」は現世や風俗を指し、大衆文化を反映した芸術として親しまれました。木版画が主流で、葛飾北斎や歌川広重らが代表的な浮世絵師です。浮世絵は庶民の娯楽や情報発信の手段でもあり、海外ではジャポニスムの流行を生み、西洋美術にも影響を与えました。現在も浮世絵は日本文化の象徴として評価されています。

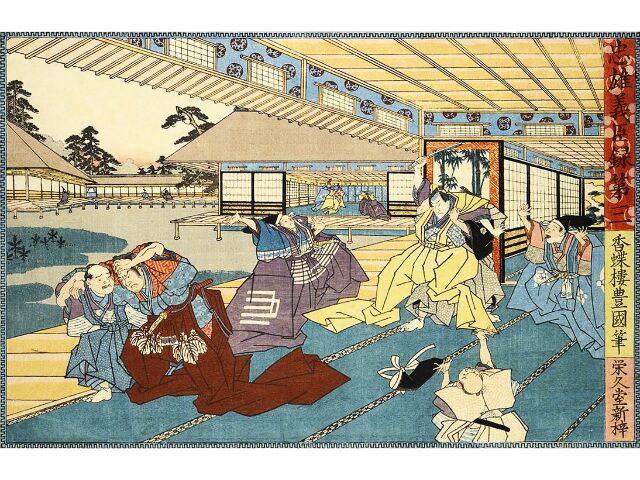

浮世絵は、単なる美術作品にとどまらず、当時の社会や文化を映し出す貴重な記録でもあります。主な役割は、庶民に娯楽を提供することでした。江戸時代には、芝居や遊郭、名所などが人気のテーマとなり、人々は手軽に浮世絵を購入し、楽しむことができました。また、浮世絵は広告の役割も果たしており、歌舞伎役者の人気を高めたり、新しい風俗を紹介したりする手段としても用いられました。さらに、版画技術を活用することで大量生産が可能となり、低価格で広く流通したため、庶民の間で親しまれました。海外においても、19世紀には浮世絵がヨーロッパに伝わり、印象派の画家たちに大きな影響を与えました。特に、平面的な構図や鮮やかな色使いは、モネやゴッホなどの西洋画家の作風に影響を与え、世界的な評価を受けました。

浮世絵の歴史は、17世紀の江戸時代初期に遡ります。初期の浮世絵は、肉筆画が主流でしたが、18世紀に入ると、版画技術が発展し、多色刷りの「錦絵」が登場しました。これにより、色鮮やかで精密な作品が生まれ、浮世絵は安価で手に入れやすく庶民にも広く普及しました。喜多川歌麿は美人画で名を馳せ、東洲斎写楽は個性的な役者絵を描きました。19世紀には、葛飾北斎や歌川広重が風景画を確立し、日本の名所を題材とした作品が人気を博しました。しかし、明治時代に入ると、西洋文化の流入とともに、浮世絵の人気は次第に衰退しました。一方で、海外ではジャポニスムの流行により、浮世絵が高く評価され、西洋美術にも影響を与えました。現代では、浮世絵は日本の伝統文化として再評価され、美術館や展覧会で展示されるほか、新たなデザインやポップカルチャーにも活用され続けています。

| 時代 | 主な特徴 |

| 17世紀(江戸時代初期) | 浮世絵の始まり。初期は墨一色の「墨摺絵」や手彩色の「紅摺絵」が中心。 |

| 18世紀(江戸時代中期) | 錦絵(多色刷り木版画)が登場し、華やかな作品が増える。喜多川歌麿の美人画や東洲斎写楽の役者絵が人気。 |

| 19世紀(江戸時代後期) | 風景画が発展し、葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」が有名に。西洋にも影響を与える。 |

| 明治時代 | 西洋文化の流入により衰退。浮世絵師は減少するが、海外では「ジャポニスム」として注目される。 |

| 現代 | 日本文化の象徴として再評価され、美術館での展示やデザインに活用される。デジタル技術を用いた復刻版も制作される。 |

浮世絵は「画・版・摺」の三要素で構成され、それぞれ役割を持ちます。「画」は絵師によるデザインで、作品の構想や細部を表現します。「版」は彫師が担当し、絵師の下絵をもとに版木へ彫刻を施す工程です。線の繊細さや彫りの深さが、作品の印象を左右します。「摺」は摺師が行う工程で、版木に顔料をのせ、和紙へ均等に摺り重ねる技術を指します。特に錦絵では、複数の版木を使い、色彩を美しく重ねる高度な技術が求められます。浮世絵はこれらの要素が調和することで、独特の美しさを持ちますが、肉筆画よりも多くの絵を印刷できる生産性の高さも魅力です。

多色摺りの浮世絵「錦絵」は、1765年頃に鈴木春信によって確立された技法です。この技法では、1色につき1枚の版木を使用し、複数の版を摺り重ねることで色彩豊かな作品を生み出します。色の位置を正確に合わせるため、「見当」と呼ばれる目印を設けるのが特徴です。初期は2〜3色程度の摺りが一般的でしたが、次第に色数が増え、より華やかな作品が可能になりました。葛飾北斎や歌川広重の時代には、多色摺りによる風景画や美人画が隆盛を極めました。19世紀には西洋にも伝わり、印象派の画家たちに大きな影響を与えています。

浮世絵の版木には、主に山桜の木が使用されました。山桜は適度な硬さと粘りを持ち、細かい線の彫刻に適しています。特に江戸時代の彫師は、緻密な線を彫るため、木目の均一な部分を選んで使用しました。版木は数枚に分かれ、色ごとに異なる版が作られました。また、耐久性にも優れており、数百回以上の摺りにも耐えることができました。版木の保存状態が良ければ、再版も可能でしたが、戦争や災害で多くの版木が失われました。近年では、当時の技法を再現するため、同じ山桜の木を使い、復刻版の制作が行われています。

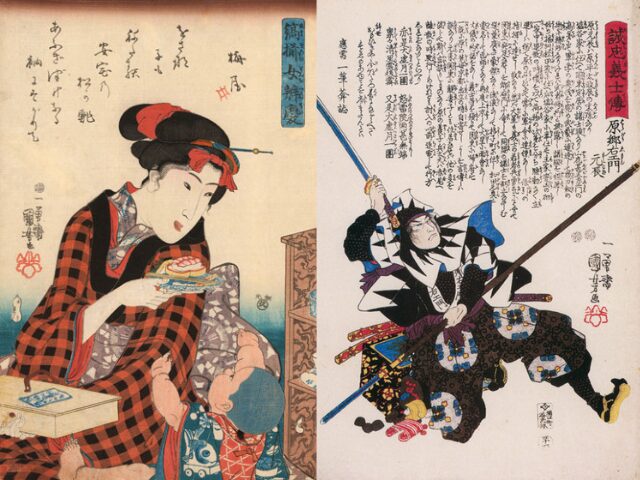

浮世絵には「風景画」「美人画」「役者絵」「武者絵・歴史画」「春画」といったジャンルに分けられます。風景画は名所や自然の美しさを描き、美人画は当時の流行や女性の魅力を表現しました。役者絵は歌舞伎役者の個性的な姿を描き、武者絵・歴史画は戦国武将や伝説の英雄を題材としました。春画は秘蔵された大人向けの浮世絵で、江戸時代の性愛文化を反映しています。それでは各ジャンルの浮世絵について詳しくみていきましょう。

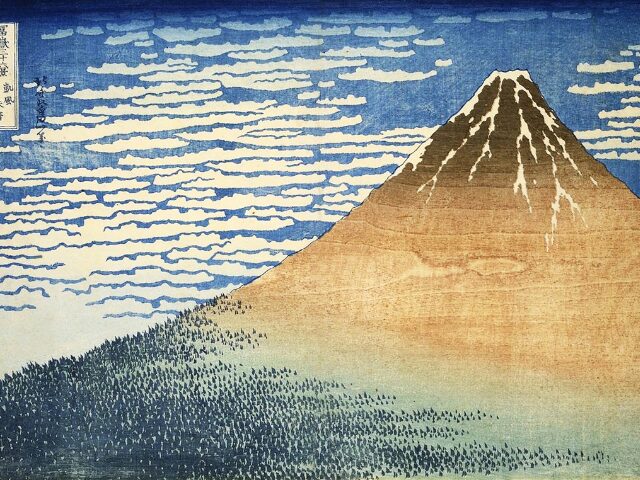

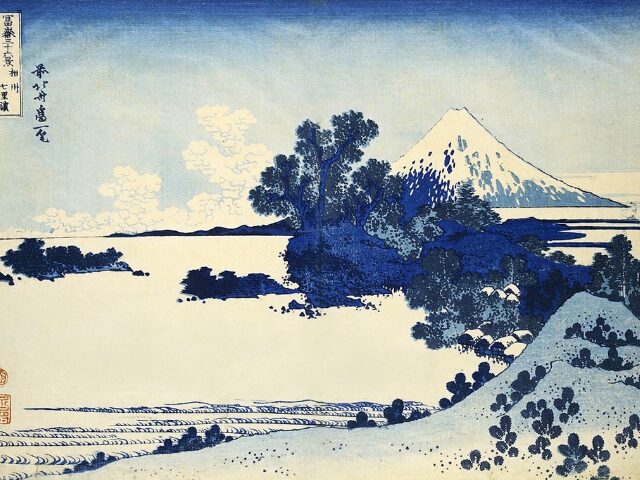

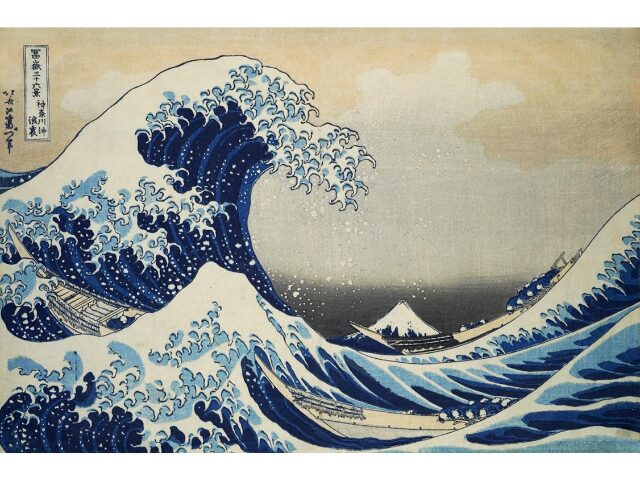

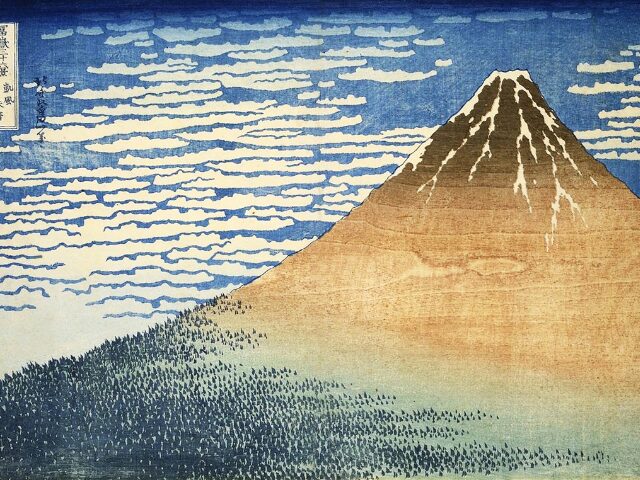

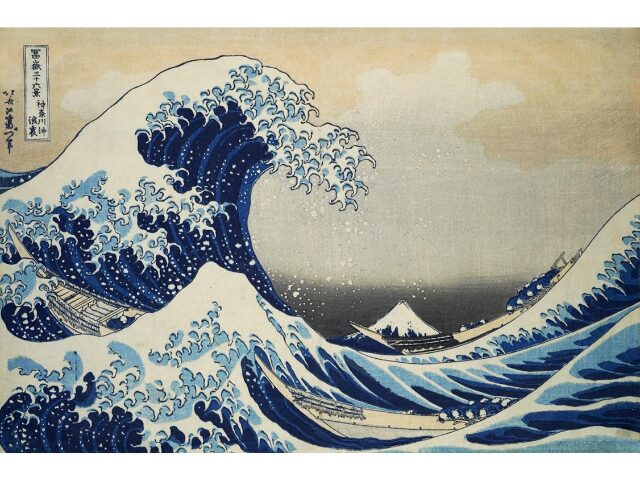

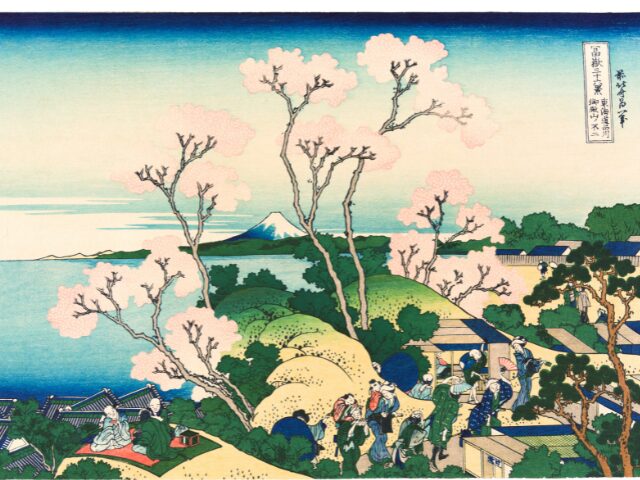

風景画は、江戸時代の名所や自然を描いた浮世絵で、最も有名な絵師は葛飾北斎と歌川広重です。北斎の代表作『富嶽三十六景』は、雄大な富士山をさまざまな視点から描き、浮世絵の可能性を広げました。特に「神奈川沖浪裏」は、巨大な波と富士山の構図が特徴的で、海外でも高く評価されています。一方、広重の『東海道五十三次』は、街道沿いの風景と旅人の姿を巧みに捉え、庶民の旅情を誘いました。広重は『名所江戸百景』でも江戸の四季折々の風景を描き、当時の風俗を伝えています。これらの風景画は、海外の印象派画家にも影響を与え、日本美術の魅力を世界に広めました。

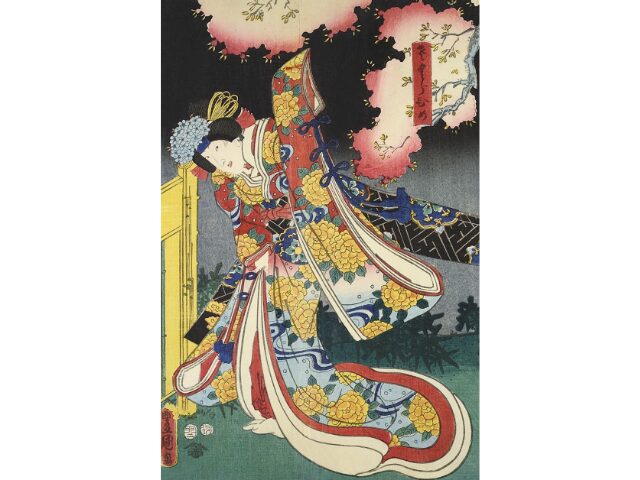

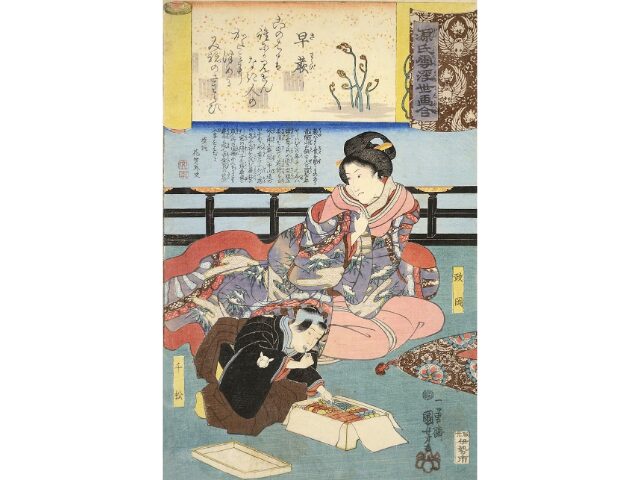

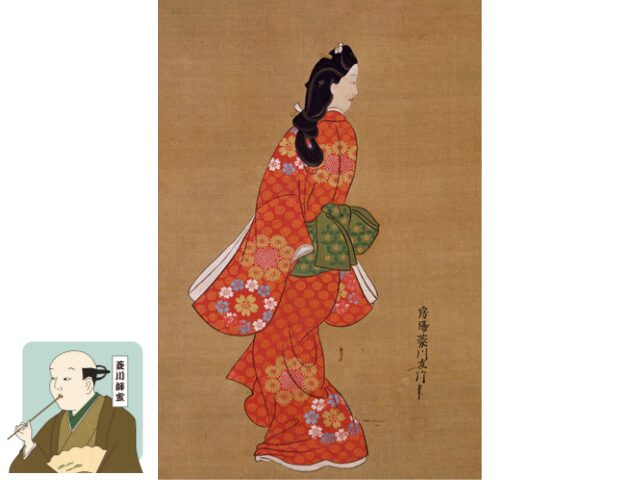

美人画は、江戸時代の女性の姿を描いた浮世絵で、喜多川歌麿や渓斎英泉が代表的な絵師です。歌麿は『寛政三美人』や『ポッピンを吹く娘』などで知られ、柔らかな線と優雅な色彩で女性の美しさを表現しました。特に「大首絵」と呼ばれる、顔を大きく描く手法を確立し、女性の表情や仕草の魅力を引き出しました。英泉はより妖艶な雰囲気の美人画を得意とし、女性の流麗な着物の模様や背景の装飾に工夫を凝らしました。美人画は単なる肖像画ではなく、当時の流行や文化、女性の生き方を映し出す鏡としての役割も果たしていました。

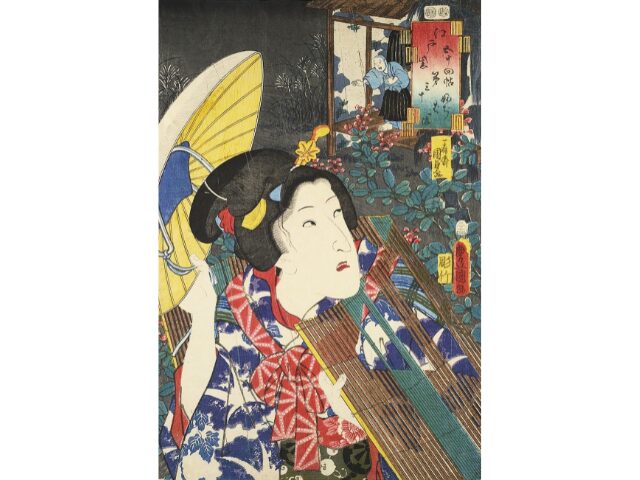

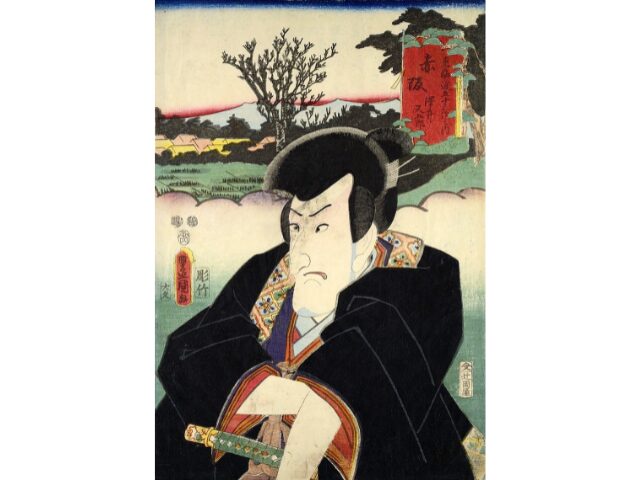

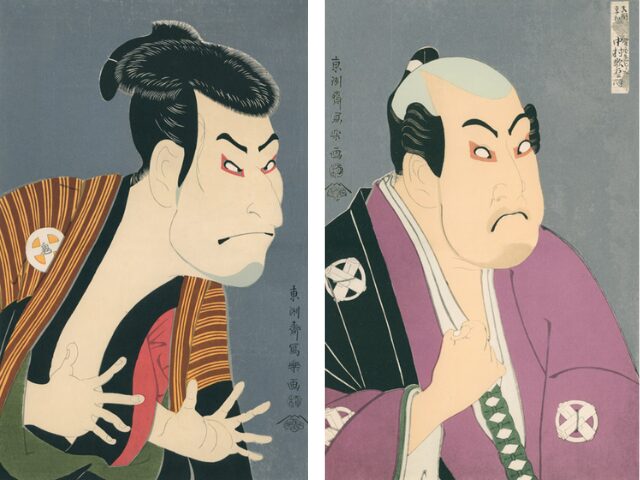

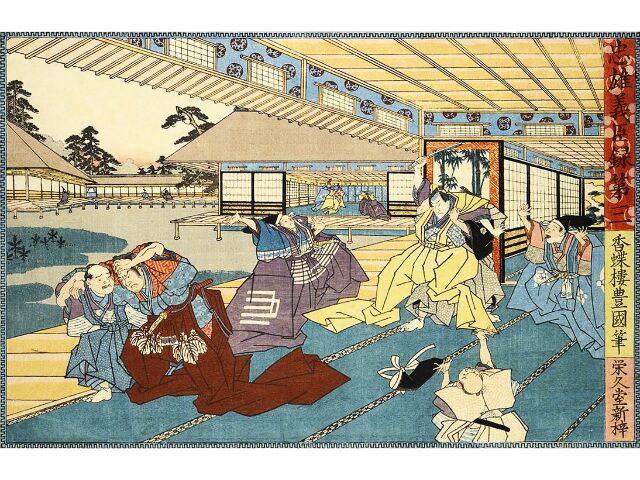

役者絵は、江戸時代の歌舞伎役者を描いた浮世絵で、東洲斎写楽や歌川豊国が代表的な絵師です。写楽はわずか10か月ほどの活動期間ながら、独特なデフォルメを施した大胆な構図で知られています。代表作には『市川鰕蔵の竹村定之進』や『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』などがあり、役者の個性的な表情を強調した作品が特徴です。一方、豊国は役者の美しさや華やかさを重視し、豪華な衣装や舞台の躍動感を表現しました。彼の描く役者は理想化された美しさを持ち、人気を博しました。役者絵は歌舞伎とともに発展し、当時の娯楽文化を伝える貴重な資料となっています。

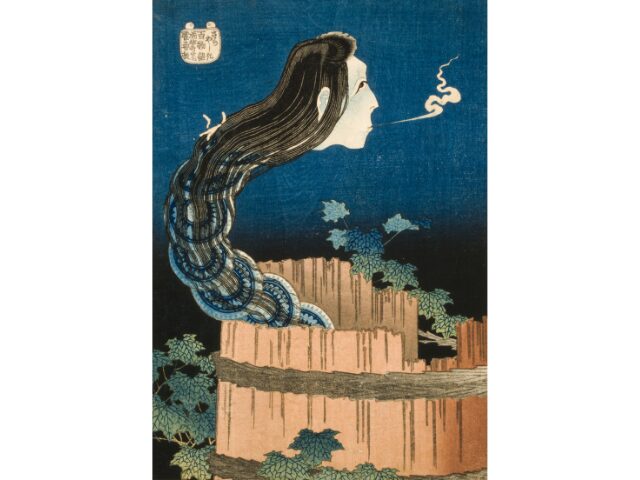

武者絵・歴史画は、戦国武将や伝説の英雄を題材とした浮世絵で、歌川国芳や月岡芳年が代表的な絵師です。国芳は『水滸伝』の豪傑たちを描いた武者絵で人気を博し、荒々しく迫力のある構図が特徴でした。彼の『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』や『相馬の古内裏』は、劇的な場面を生き生きと描き、観る者を引き込む力を持っています。月岡芳年は幕末から明治にかけて活躍し、歴史的な場面をリアルに描く「血みどろ絵」や、西洋画の影響を受けた陰影表現を取り入れました。彼の『大日本名将鑑』や『奥州安達ヶ原ひとつ家の図』は、壮大なスケールと緻密な描写で知られています。

春画は、性愛を題材とした浮世絵で、江戸時代には秘蔵されていた大人向けの作品です。美人画や役者絵と同じく一流の絵師によって描かれ、喜多川歌麿や葛飾北斎、歌川国芳などが手がけました。北斎の『蛸と海女』は異色の作品として有名で、幻想的な表現が特徴です。春画は単なる猥雑な絵ではなく、当時の風俗や文化、男女の関係を映す貴重な資料でもあります。徳川幕府の規制を受けながらも密かに楽しまれ、武士から庶民まで幅広い層に支持されました。明治時代以降は西洋文化の影響で衰退しましたが、近年では美術的価値が再評価されています。

浮世絵は江戸時代初期に発案され、はじめは墨一色で印刷された一版摺りが主流でした。

その後、多色摺りの技術革新により錦絵が誕生し、鮮やかな色彩表現が可能になりました。江戸後期には風景画が隆盛し、葛飾北斎や歌川広重が名作を生み出しました。幕末から明治にかけては西洋の影響を受け、写実的な表現や新しい技法が取り入れられました。浮世絵は時代の流れとともに進化し、日本美術の発展に大きく貢献しました。

初期の浮世絵は、墨一色で摺られる「一版摺り」が主流で、代表的な絵師として菱川師宣が挙げられます。彼の『見返り美人図』は、浮世絵の先駆けとして知られ、流れるような線と優美な構図が特徴です。初期の浮世絵は、版木に直接墨を摺って紙に転写する単純な技法でしたが、筆で彩色を加える「丹絵」や「紅摺絵」といった表現方法も登場しました。この時代の浮世絵はまだ素朴な印象でしたが、庶民の間で人気を博し、後の錦絵の発展につながる礎を築きました。

18世紀後半、多色摺りの技術が発展し、鮮やかな色彩を持つ「錦絵」が誕生しました。錦絵の創始者とされるのが鈴木春信です。彼の作品は繊細で柔らかな色合いが特徴で、『風流四季歌仙』などが代表作です。錦絵の誕生により、従来の単色浮世絵に比べて表現の幅が大きく広がり、美人画や役者絵が一層華やかになりました。職人の技術向上により、色の重ね摺りやぼかし摺りといった高度な表現が可能になり、浮世絵の黄金時代を迎えることとなりました。

江戸後期には、浮世絵の題材がさらに広がり、風景画が特に発展しました。葛飾北斎の『富嶽三十六景』は、斬新な構図と力強い描写で世界的にも評価されています。一方、歌川広重の『東海道五十三次』は、旅情を感じさせる叙情的な表現が特徴です。この時代の浮世絵は、単なる娯楽の範囲を超え、美術作品としての価値を高めました。風景画の人気の高まりとともに、遠近法や陰影の表現が発展し、西洋美術との交流も生まれました。

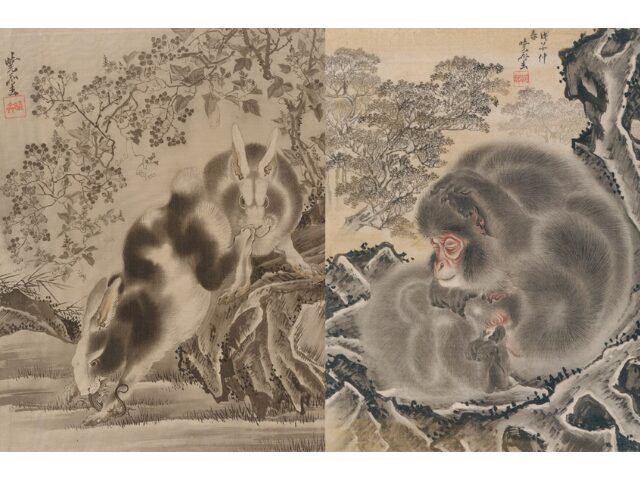

幕末から明治にかけて、西洋文化の流入により浮世絵にも変化が見られました。河鍋暁斎や月岡芳年といった絵師たちは、従来の浮世絵の技法に写実的な表現や陰影を取り入れました。暁斎は戯画や風刺画を多く描き、社会風刺の要素を強めました。芳年は「血みどろ絵」と呼ばれる残酷な場面を描いた作品で注目されましたが、後には歴史画や美人画でも独自の表現を確立しました。明治以降、写真技術の発達とともに浮世絵は衰退しましたが、その影響は現代の漫画やポスターアートにも受け継がれています。

浮世絵には代表的な作家と有名作品があり、日本だけではなく当時の西洋からも高い評価を受けていました。ここでは歴史的知名度の高い作家や作品についてご紹介していきます。

浮世絵の代表的な絵師には、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重がいます。年代順に見ると、最も早く活躍したのが歌麿で、彼は美人画の名手として知られています。しかし、江戸幕府の規制により活動が制限されました。その後、葛飾北斎が登場し、風景画を中心に独自の画風を確立します。歌川広重は北斎より後の世代にあたり、「東海道五十三次」などの作品で知られています。広重の作風は、年長者である北斎の影響を受けているともいわれています。

葛飾北斎(1760–1849)は、江戸時代の浮世絵師で、特に「富嶽三十六景」をはじめとする作品群で知られています。このシリーズは、富士山をテーマにした風景画で、北斎の構図力と迫力ある表現が光ります。特に「神奈川沖浪裏」は、巨大な波の力強さと、富士山を背景にした静かな風景との対比が、圧倒的な美しさを生み出しています。北斎は、波の動きや空気の流れを巧みに捉え、見る者に強い印象を与えます。

また、北斎は単なる風景画にとどまらず、人物や動物を描いた作品も多く、江戸時代の庶民文化や自然を細密に表現しました。彼の作品は、広く海外でも評価され、印象派や後の西洋画家たちに多大な影響を与えました。特に風景画における構図の斬新さと、色彩の使い方がその後の美術において重要な位置を占めています。北斎の作品は、視覚的に魅力的でありながら、自然の力強さや人間の存在感を表現したものとして、今も多くの人々に愛されています。

歌川広重(1797–1858)は、風景画の名手として知られ、「東海道五十三次」が代表作です。この作品は、江戸から京都までの東海道の宿場町を描いたもので、各地の風景や季節の移り変わりを巧みに表現しています。「大はしあたけの夕立」では、突然の夕立に驚く人々の姿が生き生きと描かれ、広重の繊細な観察力がうかがえます。

「東海道五十三次」では、各宿場町の風景に加え、道中の人々や風物詩を描き、旅の情緒を豊かに表現しました。特に、広重は空や水面、山々などの自然の表現に優れ、軽やかな筆致で旅先の風景を切り取ります。また、彼の作品には光と影の効果が巧妙に使われ、自然の美しさを最大限に引き出しています。

彼の作品は、西洋の印象派画家にも影響を与え、特にゴッホやモネなどがその色彩や構図に感銘を受けました。彼の風景画は、当時の日本だけでなく、外国でも人気を博し、特に印象派の画家たちに多大な影響を与えたと言われています。広重の風景画は、ただの地図や観光地の描写を超え、旅の楽しさや発見を感じさせる作品です。

喜多川歌麿(1753–1806)は、美人画の第一人者として知られています。彼の作品は、女性の表情や仕草を繊細にとらえ、優美で上品な魅力を表現しました。「ポッピンを吹く女」や「寛政三美人」などの作品では、衣装や髪型、化粧などの細部にまでこだわり、女性の顔立ちや姿勢に繊細な表現が見られます。

また、彼の描く女性像は、時に物語性を帯び、豊かな感情表現を伴っています。例えば、恋愛や日常生活の一コマを描いたものが多く、江戸時代の女性たちの内面を垣間見ることができます。歌麿の美人画は、単なる肖像画ではなく、女性の内面や感情まで伝える点が特徴です。

しかし、歌麿の作品は風俗を描きすぎたとして幕府の取り締まりを受けることもありましたが、浮世絵の技法を革新し、色彩や線の使い方で他の浮世絵師と一線を画しました。彼の作品は、風俗画としても高い評価を受け、特に「三美人図」などのシリーズは、日本の美術史において金字塔を築きました。歌麿の美人画は、江戸時代の女性美を象徴するものとして、今もなお多くの人々に愛されています。

東洲斎写楽(1759–1792)は、わずか10か月という短い期間に約140点もの役者絵を発表しました。写楽の作品は、独特なデフォルメと表情豊かな描写が特徴で、歌舞伎役者の個性を強く打ち出しています。「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」は、写楽の代表作の一つで、役者の鋭い視線や緊張感ある構図が印象的です。

写楽の作品は、非常に表情豊かで、感情や動きを強調することによって、人物の内面に迫るような迫力を感じさせます。写楽は、役者の特徴を誇張して描き、キャラクターや役柄に合わせた独特のデフォルメ技法を用いました。また、衣装や背景の表現も大胆で、シンプルでありながらもインパクトのある構図が特徴です。当時の一般的な浮世絵とは異なり、劇的な表現が多いため、賛否が分かれました。

写楽の役者絵は、感情を強く表現したものとして、浮世絵における新しい可能性を切り開いたと言われています。その革新性は後に高く評価され、現代でも浮世絵の傑作として知られています。

菱川師宣(1631–1684)は、浮世絵の先駆者として知られ、浮世絵の初期のスタイルを確立した絵師です。彼の作品は、浮世絵が商業的に発展するための基盤を作り、その後の浮世絵の方向性に大きな影響を与えました。彼の代表作「見返り美人図」は、流れるような線と優美な構図が特徴で、後の美人画の発展に大きな影響を与えました。

師宣は、それまでの手描きの風俗画を版画として広め、庶民の間で浮世絵が流行するきっかけを作りました。初期の浮世絵は一版摺りの単色画が主流でしたが、彼の作品には細やかな描線や表現の工夫が見られます。

また、師宣の作品は当時の庶民の暮らしを知る貴重な資料としても重要です。菱川師宣は浮世絵の技法を発展させ、後の浮世絵師たちに多くの影響を与え、浮世絵の祖として位置づけられています。

江戸時代の風俗画は、庶民の日常生活や風習を描いた絵画として広まりました。これらの作品は、商人や職人、町人の生活を題材にしており、当時の服装、娯楽、祭り、恋愛などが鮮やかに表現されています。特に浮世絵が普及し、庶民の風俗画が多く描かれました。例えば、酒場や茶屋での一幕を描いたものや、町の景観、季節ごとの行事がリアルに描かれ、当時の社会や文化の一端を知る手がかりとなります。

鳥居清長(1730–1792)は、江戸時代中期の浮世絵師であり、特に風俗画や美人画で名を馳せました。彼の作品は、江戸の庶民文化や生活を繊細に描いたものが多く、当時の美意識を反映しています。清長は、特に美人画において、他の浮世絵師と一線を画す独自のスタイルを確立しました。彼の描く女性像は、華やかでありながらも艶やかさを持ち、豊かな感情表現が特徴的です。

また、清長はその作品において、衣装や化粧の細部までこだわり、江戸時代の粋な美意識を表現しました。彼が描く女性たちは、上品でありながらも、庶民的な雰囲気を持っているのが特徴です。清長の作品には、歌舞伎の役者や町人の生活など、さまざまな風俗が反映されており、江戸の文化を後世に伝える重要な役割を果たしました。

また、清長は風俗画のジャンルでも注目され、江戸の町並みや庶民の暮らし、祭りなどを描いた作品も多く残しています。彼の作品は、当時の江戸の風景や人々の生活を知る貴重な資料としても評価されています。

鈴木春信(1725–1770)は、浮世絵の中でも「錦絵」と呼ばれる技法の先駆者として知られています。錦絵は、色彩の豊かさと繊細な線描が特徴の木版画で、春信はこの技法を駆使して美人画や風景画を描きました。彼は、従来の浮世絵の枠を超えて、色を巧みに使い分けることで、作品に豊かな表情と深みを与えました。そのため、彼の作品は視覚的に華やかでありながらも、内面に落ち着きと品格を感じさせます。

春信はまた、美人画や男女の恋愛をテーマにした作品で高く評価されました。彼の美人画は、非常に緻密な描写とともに、女性の肌や衣装の光沢感を強調することで、まるで絵の中の人物が生きているかのような錯覚を引き起こします。また、春信は人物だけでなく、風景や日常のシーンも多く描き、江戸時代の庶民文化を深く反映させました。

彼の作品はその後の浮世絵師たちに大きな影響を与え、特に錦絵の発展に貢献したことから、浮世絵の歴史において重要な位置を占めています。春信の作品は、浮世絵に新たな風を吹き込んだとして高く評価されています。

渓斎英泉(1791–1848)は、江戸時代後期の浮世絵師で、美人画や風景画を得意としました。彼の美人画は、色気や艶やかさを強調した独特の魅力があり、江戸の町人文化を色濃く反映しています。英泉の描く女性たちは、表情豊かで生き生きとした姿が特徴で、彼は女性の顔立ちや姿勢に、当時の理想的な美を反映させながらも、個々の魅力を際立たせました。特に彼の描いた女性の衣装や髪型は、当時の流行を取り入れ、細部まで精緻に表現されています。

また、英泉は風景画にも優れた作品を残しました。彼の風景画は、自然の美しさを忠実に描きながらも、しばしば人物と風景が融合する形で、情緒的な効果を生み出しています。江戸時代の四季折々の景色を描いた作品や、温泉地や花見の風景など、当時の庶民が楽しんだ日常を表現したものが多くあります。

英泉の作品は、情感豊かな表現と、色彩や構図の巧みさから、今でも多くの人々に愛され続けています。彼は浮世絵の中でも特に色気と情緒を重視した絵師として、後世に大きな影響を与えました。

勝川春章(1726–1795)は、江戸時代中期の浮世絵師で、特に役者絵の名手として知られています。春章は、歌舞伎役者や舞台の情景を鮮やかに描き、江戸の庶民文化を色濃く反映しています。彼の描く役者絵は、人物の動きや感情を強調し、観客が舞台を楽しんでいるような臨場感を持っています。特に、顔の表情や身振り、衣装の細かい描写において、彼の技術の高さがうかがえます。

春章は、歌舞伎の役者や舞台の演出を、まるでリアルに再現するかのように描写しました。彼は、役者の特徴を捉えるだけでなく、役柄や物語の深層に迫るような表現を行いました。そのため、彼の役者絵は単なる舞台の一場面を描いたものにとどまらず、観客に対して強い感情移入を促すような作品となっています。

また、春章は、浮世絵の技法においても革新を追求し、より精緻で美しい表現を追求しました。彼の役者絵は、後の浮世絵師たちにも大きな影響を与え、特に役者絵の分野では不朽の名作を残しました。春章の作品は、江戸時代の歌舞伎文化と浮世絵の融合を象徴するものとして、高く評価されています。

落合芳幾(1833–1904)は、江戸時代から明治時代にかけて活躍した浮世絵師で、特に明治時代へと続く浮世絵の変遷を象徴する人物です。芳幾は、浮世絵の伝統を守りながらも、新しい時代に向けた独自のスタイルを取り入れました。彼の作品は、江戸時代の浮世絵の名作を踏襲しつつ、明治時代の社会や文化の変化を反映しています。

芳幾は、特に美人画や役者絵を得意とし、彼の作品には、明治時代の西洋化の影響を受けた要素も見られます。例えば、西洋的な遠近法や影の使い方、衣装のデザインなどが見受けられ、浮世絵に新たな視点をもたらしました。また、彼は浮世絵の伝統を保ちながらも、新しい印刷技術や色彩技法を積極的に取り入れ、浮世絵の可能性を広げました。

芳幾の作品は、明治時代の社会に生きる人々の姿を描いたものが多く、当時の社会情勢や文化的な移行を反映しています。彼の浮世絵は、単なる絵画としてだけでなく、歴史的な資料としても貴重であり、江戸時代から明治時代へと続く浮世絵の変遷を知る手がかりとなります。

浮世絵における合戦絵や武者絵は、武士の栄光や戦の激しさを描いた力強い作品です。これらの絵は、主に戦国時代や江戸時代の英雄譚を題材にしており、合戦のシーンや武士の勇敢な姿を鮮烈に表現しています。力強い筆致と大胆な構図が特徴で、武士の武勇や忠義を強調した作品が多いです。また、武者絵は、江戸時代の庶民にとっては、武士や歴史的な出来事への憧れや敬意を示す手段でもありました。豪快でダイナミックな描写が、今も多くの人々を魅了しています。

歌川国芳(1797–1861)は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、特に武者絵や合戦絵においてその名を馳せました。国芳の作品は、豪快で力強い構図と、時にはユーモラスで大胆な表現が特徴です。彼は、武士や英雄たちの勇壮な姿を描き、戦の激しさや武士の忠義心を鮮烈に表現しました。国芳の武者絵は、特に戦国時代や伝説的な武将たちを題材にしており、彼の作品は見る者を圧倒する迫力があります。

国芳は、また、構図においても革新を試みました。従来の武者絵が静的であるのに対し、彼は動きのあるポーズやシーンを描くことによって、絵に動的なエネルギーを吹き込みました。また、彼の作品には、ユーモラスな要素や奇抜なアイデアもあり、武者絵に新たな風を吹き込んだと言えます。

彼の代表作には、「東海道五十三次」などの風景画や、武者絵があり、江戸時代の浮世絵の中でも特に重要な存在として評価されています。国芳の武者絵は、武士の豪快さや武道精神を描きながらも、その絵画的な革新性から、後の浮世絵師たちにも多大な影響を与えました。

月岡芳年(1839–1892)は、幕末から明治時代にかけて活躍した浮世絵師で、特に「血みどろ絵」と呼ばれる豪快で激しい戦闘シーンを多く手掛けました。芳年の作品は、歴史や伝説をテーマにしており、その中でしばしば戦の激しさや武士の勇気を描きました。特に彼の「血みどろ絵」は、戦闘の悲惨さや激しさをリアルに表現しており、戦場の惨状を生々しく描き出しています。このような作品は、当時の浮世絵としては珍しく、戦争の現実を直視する視点を提供しました。

一方で、芳年は美しい歴史画も数多く残しました。彼の美人画や風景画は、細部まで丁寧に描かれており、色彩や構図において非常に高い技術が求められました。芳年は、浮世絵の枠を超えて、より写実的で精緻な表現を目指し、浮世絵の歴史に新たな局面を迎えさせた画家です。

芳年の作品は、後の明治時代における浮世絵の変化を象徴しており、近代化を進める日本の文化と、伝統的な浮世絵の融合を試みた点が評価されています。

楊洲周延(1835–1894)は、幕末から明治時代にかけて活躍した浮世絵師で、美人画や歴史画、戦争絵を多く手がけました。彼の作品は、江戸時代から明治時代へと移り変わる日本の社会を反映しており、伝統を重んじつつも新時代の要素を取り入れた点で高く評価されています。

特に美人画では、明治時代の女性の装いや髪型、風俗を繊細な筆致で描き、当時の華やかな文化を伝えています。彼の美人画は、優雅で洗練された表情や仕草が特徴であり、江戸時代の浮世絵とは異なる、新しい時代の女性像を表現しています。

また、歴史画や武者絵では、戦国時代や幕末の英雄たちをダイナミックに描き、迫力ある構図と緻密な描写で人気を集めました。明治時代には戦争絵にも取り組み、西南戦争などの時事的な題材も浮世絵として残しています。

楊洲周延の作品は、美人画・歴史画の両面から、明治時代の社会や文化を色濃く映し出しており、現在でも多くの人々に親しまれています。

河鍋暁斎(1831–1889)は、幕末から明治時代にかけて活躍した浮世絵師で、幅広いジャンルを手掛けた天才絵師として知られています。暁斎の作品は、動物や怪異、風景、人物画など多岐にわたり、どれもが彼の卓越した技術と独自の表現力を感じさせます。特に、動物や妖怪を描いた作品は、細部にまでこだわり、独特のリアリズムと幻想的な要素が融合しています。

また、暁斎は武者絵や歴史画も手掛けており、彼の描く戦闘シーンや武士の姿は、非常に力強く、迫力があります。彼の作品には、当時の日本の変革を背景にした、時代の空気を反映させたものが多く、明治時代の新しい風潮を感じさせます。暁斎は、浮世絵だけでなく、日本画や西洋絵画の技法を取り入れるなど、独自のスタイルを追求しました。

その多才な才能と、時代を先取りした作品で、暁斎は日本の絵画界に多大な影響を与えました。彼の作品は、今なお高く評価され、近代浮世絵の発展に寄与した重要な画家として位置付けられています。

浮世絵の価値は、作家の知名度や制作された時代、技法、摺りの精度、保存状態などによって決まります。人気のある浮世絵師の初摺りや、歴史的に重要な意味合いを持つ作品は特に高く評価されます。浮世絵は版画を印刷して作成されるため、庶民にも手に入れやすかったこともあり、もしかすると保存されているかもしれません。シミや破れがない保存状態の良いものも査定額がアップする傾向があります。浮世絵に限らず、歴史的価値のあるものは希少性や保存状態などから、様々な要素を鑑みて市場価値が決定されます。

浮世絵の価値を決める要素に作家や歴史的背景があります。浮世絵の中でも知名度が高い葛飾北斎や歌川広重の浮世絵は評価が高いです。代表作である「富嶽三十六景」や「東海道五十三次」は需要が高く、市場でも高額で取引されることが多いです。

また、時代背景も価値に影響を与えます。浮世絵が最も発展した江戸時代後期の作品は、技術的に優れているものが多く、評価が高くなりがちです。一方で、幕末から明治時代にかけての浮世絵は、西洋の影響を受けた新しいスタイルが見られ、独自の価値を持つものもあります。

さらに、希少性も重要な要素です。同じ作家でも初摺り(最初に刷られた作品)は特に高い価値を持ち、後摺りや復刻版は比較的価値が下がります。したがって、浮世絵の価値を見極めるには、作家、時代、希少性を総合的に判断する必要があります。

浮世絵の価値を決定する要素の一つに、技法や摺りの精度があります。浮世絵は版画の一種であり、木版を使って何度も摺ることで色を重ねる「多色摺り(錦絵)」の技術が発展しました。この工程が丁寧に行われたものほど、鮮やかな発色や繊細な線を持ち、高い評価を受けます。

特に、江戸時代後期の作品では、摺りの精度が極めて重要視されます。たとえば、ぼかし摺り(グラデーションを作る技法)や、金銀の粉を使った豪華な仕上げが施されている作品は、芸術的な価値が高くなります。また、髪の毛や着物の模様などの細かい部分が鮮明に摺られているかどうかも、品質を判断するポイントとなります。

さらに、同じ版木を使用しても、初期に摺られた「初摺り」は、線がシャープで色彩が鮮明なため、後摺りよりも価値が高くなります。逆に、版木が摩耗して線がぼやけたり、色の鮮やかさが失われたりするものは、査定額が低くなる傾向があります。技術の完成度や摺りの質が、浮世絵の価値を大きく左右するのです。

浮世絵の価値は、保存状態によって大きく変動します。江戸時代から明治時代にかけて制作された浮世絵は、紙に描かれているため、時間とともに劣化しやすいものです。そのため、シミ、ヤケ、折れ、虫食いなどがあると、査定額が大きく下がる可能性があります。

特に重要なのは、色の鮮やかさです。紫外線や湿気の影響で色が退色してしまうと、作品の美しさが損なわれ、価値が低下します。また、紙の破れや補修の有無も査定に影響します。専門家によって適切に修復されたものは、ある程度価値が維持されますが、不適切な補修が施されている場合は、逆に価値が下がることがあります。

また、作品の裏打ち(補強のために裏に紙を貼る処理)がされているかどうかも、査定のポイントになります。裏打ちが適切に行われていれば紙の強度が保たれますが、不適切な裏打ちが施されていると、本来の風合いが失われ、評価が下がることもあります。

浮世絵を高額で取引するためには、適切な保存環境が重要です。湿度をコントロールし、直射日光を避けることが、価値を維持するための基本となります。

浮世絵は版画ということもあり、数多くの絵が摺られてきました。そのため作成が肉筆画と比べ簡単で、流通量が多いのも特徴です。しかし、だからといって他の美術品より買取相場が安いかといわれると、そういうわけでもありません。浮世絵の買取市場について詳しくみていきましょう。

浮世絵は印刷物ということもあり、作品によっては大量に印刷され多くの人が保有していることもあります。一方で江戸時代に作られた浮世絵は価値が高く、保存状態も良ければ高額買取も期待できます。浮世絵の相場価格が決まるポイント

浮世絵の相場が決まるポイントは以下のようになります。

浮世絵は印刷が可能な絵画として江戸時代に一世を風靡した民俗文化でもあり、流通量が多いのが特徴です。特に戦後は復刻版としてたくさんの浮世絵が出回り、これらのものは数千円〜数万円での買取値がつくことが多いです。一方初摺りや浮世絵初期の肉筆画などは希少価値が高くなるため、高額買取が期待できます。

浮世絵の巨匠、葛飾北斎と喜多川歌麿、東洲斎写楽などの作品が高額買取されます。西洋の絵画技術にも影響を与えた彼らの作品は世界でも評価されているため、需要が高いです。海外需要も高いため、日本をモチーフにした富士山や役者絵のようなジャポニスム文化を感じさせる浮世絵が人気です。

浮世絵は江戸初期〜後期にかけて技術の進歩が見られます。江戸後期は複数枚の版画を使った錦絵が作成され、高度な技術を必要とする緻密な技法と迫力のある画風で、江戸後期の浮世絵はまさに「浮世絵」を代表するものとなっています。そのため一般的には錦絵は高値がつきやすい傾向があります。

浮世絵は1枚1枚和紙に印刷されていました。和紙はインクをよく吸収し、経年劣化に耐える素材としても知られています。一方で保存状態によってはシミやシワ、破れなどが起きやすくなっています。適切な環境で保存されている浮世絵は買取価格がアップしやすくなります。

葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」は2017年にフランスで開催されたオークションで、浮世絵史上最高額の9,804万円で落札されました。続いて、喜多川歌麿の「深く忍恋」も2016年パリにて約8,800万円で落札されています。このように「浮世絵の巨匠」×「日本らしさを感じさせる作風」の浮世絵は超高額で取引されやすくなっています。浮世絵は流通量も多い美術品の一つでもありますが、作品によっては超高額買取も期待できるジャンルの一つです。

【浮世絵買取】浮世絵の査定額は安い?本物と偽物の見分け方とは

浮世絵を売る際、オークションと買取専門店のどちらを利用するかによって、売却の流れや価格に大きな違いが生じます。オークションは市場の需要によって価格が決まり、希少価値の高い作品は高額で落札されることもありますが、出品から落札まで時間がかかる点や、手数料が発生する点には注意が必要です。一方で、買取専門店は査定後すぐに現金化できる利点があり、専門スタッフによる査定で適正価格がつきやすいですが、買取価格は店舗ごとに異なるため比較が重要になります。

浮世絵をより高く売るためには、以下の点に注意しましょう。

買取査定をスムーズに進めるためには、作品の情報を整理することが重要です。具体的には、作者名や作品名、制作年代、版の種類(初摺り・再版など)を把握し、査定時に提示できるようにしておくと、より適切な価格がつきやすくなります。作品の状態も重要で、破れやシミ、色褪せの有無を確認し、額装されている場合は取り外して状態を確認することが推奨されます。また、証明書や鑑定書がある場合は価値が高まりやすいため、付属品とともに査定に出すことが望ましいです。浮世絵の買取をスムーズに進めるためには、事前の準備が大切です。

浮世絵の価値は、作者の知名度や保存状態、版の種類によって大きく変わります。葛飾北斎や歌川広重などの著名な浮世絵師の作品は特に高額査定の可能性があり、初摺りに近いものほど価値が上がる傾向があります。保存状態が良いほど高額になりやすく、破れやシミ、色褪せが少ないものは特に評価されやすいです。また、額装のままだと詳細な状態確認が難しいため、取り外した方が良いかは買取専門店へ確認してみましょう。

査定時には、強引な買取をする業者に注意し、納得できない価格を提示された場合は無理に売らないことが大切です。また、一部の業者では査定料や手数料が発生することがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。複数の業者に見積もりを依頼し、条件の良い業者を選ぶことがトラブルを回避するポイントです。

浮世絵を売る方法には、買取専門店、リサイクルショップ、オークションがあります。買取専門店は専門知識を持つスタッフが対応し、即現金化が可能ですが、業者によって買取価格に差があります。リサイクルショップでは、一般的な中古品と同様に扱われるため、高額査定は期待しにくい傾向があります。オークションは希少価値の高い作品が高額になる可能性がありますが、手数料や販売までの時間がかかる点がデメリットです。

浮世絵の買取を行うにあたって、買取専門店・リサイクルショップ・オークションの違いをみていきましょう。

| 買取方法 | メリット・デメリット |

| 買取専門店 | メリット:即時現金化が可能、専門知識のある査定員がいる\nデメリット:相場より安くなりやすい、ジャンルによっては買取不可の場合がある |

| リサイクルショップ | メリット:持ち込みやすい、買い物もできる\nデメリット:買取価格が低めになりがち、店舗ごとに対応が異なる |

| オークション | メリット:高値で売れる可能性がある、自分で価格設定できる\nデメリット:売れるまで時間がかかる、手数料や発送の手間がある |

地域のおすすめ買取業者へ依頼する最大のメリットは、直接店舗へ持ち込みができ、査定士と対面で相談できる点です。実際に作品を見せながら、価値や市場相場について詳しく聞くことができるため、納得のいく価格で売却しやすくなります。また、地域密着型の業者はリピーターや口コミを重視する傾向があり、適正価格での買取を心掛けることが多いのも特徴です。さらに、出張買取に対応している業者もあり、自宅で査定・売却が完結する利便性も魅力です。宅配買取に比べて紛失や破損のリスクが低いため、大切な浮世絵を安心して売却できます。地元の市場動向を把握している業者は、地域のコレクターや美術館とのつながりを活かし、高価買取が期待できる点も大きなメリットです。迅速な対応が可能で、即日現金化できるケースが多いため、急いで売却したい場合にも適しています。信頼できる業者を選ぶことで、安全かつスムーズな取引が実現できます。

浮世絵は紙を使用した繊細な美術品であり、適切な保存と手入れが重要です。湿気や直射日光、ホコリは劣化を早める原因となるため、適切な環境で保管する必要があります。また、額装や保護シートを活用することで、外部からのダメージを防ぐことができます。さらに、定期的な点検と丁寧な取り扱いによって、浮世絵の美しさと価値を長く維持することが可能です。

浮世絵を長期間美しく保つためには、適切な保管環境を整えることが大切です。まず、湿度は40〜60%の範囲に保つのが理想的です。湿度が高すぎるとカビが発生しやすくなり、低すぎると紙が乾燥してひび割れる原因になります。そのため、除湿機や加湿器を活用し、湿度管理を徹底しましょう。

また、直射日光や強い照明は紙の色褪せや劣化を引き起こします。特に紫外線は浮世絵の発色を損なうため、飾る際にはUVカットガラスを使用した額装が望ましいです。さらに、保存場所は温度変化の少ない暗所が最適であり、本棚や収納ケースを利用するとホコリの付着も防げます。

保管方法としては、作品を和紙や専用の保存袋に包み、防湿庫や木製の収納箱に入れるのがおすすめです。また、定期的に状態を確認し、異常があれば早めに対処することが重要です。適切な保管環境を整えることで、浮世絵の美しさを長く維持することができます。

浮世絵は紙製であるため、カビや汚れが発生しやすいデリケートな美術品です。まず、湿気がカビの発生原因となるため、風通しの良い場所に保管し、定期的に空気を入れ替えることが大切です。梅雨の時期や湿度が高い季節は特に注意し、必要に応じて除湿剤を使用すると良いでしょう。

また、浮世絵に直接触れる際には、手の油分や汚れが紙に移るのを防ぐため、必ず手を洗ってから扱うことが重要です。さらに、白い綿手袋を着用すると、指紋や皮脂の付着を防ぐことができます。

汚れがついた場合は、柔らかい筆やエアダスターで軽くホコリを払う程度に留め、無理に擦らないようにしましょう。強くこすると紙が破れたり、色が剥がれたりする可能性があるため、慎重な対応が必要です。頑固な汚れがある場合は、専門の修復士に相談するのが安全です。

定期的に保存環境を見直し、適切なケアを行うことで、浮世絵の劣化を防ぎ、美しい状態を保つことができます。

日晃堂では、経験豊富な鑑定士が在籍し、適正な査定額を提供することが可能です。豊富な知識を持つ専門スタッフが、一点一点丁寧に査定し、作品の価値を正しく見極めます。また、査定費や出張費が無料で、全国対応のサービスを提供しているため、遠方からでも安心して利用できます。大切な浮世絵を適正な価格で売却したい方にとって、信頼できる買取業者としておすすめです。

日晃堂の買取サービスは、迅速かつ丁寧な対応が特徴です。査定はすべて無料で、出張査定や宅配買取にも対応しているため、忙しい方でも手軽に利用できます。さらに、査定結果に納得がいかない場合はキャンセル可能で、無理な買取を強要される心配がありません。豊富な知識を持つ専門鑑定士が対応するため、初摺りや希少価値の高い作品もしっかりと評価してもらえます。また、市場相場をもとにした適正価格での買取を行っており、大切な浮世絵を安心して売却できる環境が整っています。

| 項目 | 詳細 |

| 買取参考価格 | 200,000円 |

| 買取日 | 2024年6月6日(木) |

| ジャンル | 浮世絵 |

| 買取エリア | 東京都八王子市 |

| 買取種別 | 出張買取 |

| 作家情報 | 歌川広重(本名:安藤重右衛門)は江戸時代の風景画を得意とした浮世絵師。『東海道五十三次』などの名作を残し、ゴッホやモネら西洋画家にも影響を与えた。一遊斎、一幽斎、一立斎などの号を使用。 |

| 査定ポイント | 『名所江戸百景』は広重晩年の代表作で、江戸の名所を色彩豊かに描いた作品。本作は東京伝統木版画工芸協同組合が7年をかけて完全復刻した木版画。全120図のうち複数枚不足、シミが少々あり完品ではないため、今回の買取価格となった。 |

| 詳細URL | 詳しくはこちら |

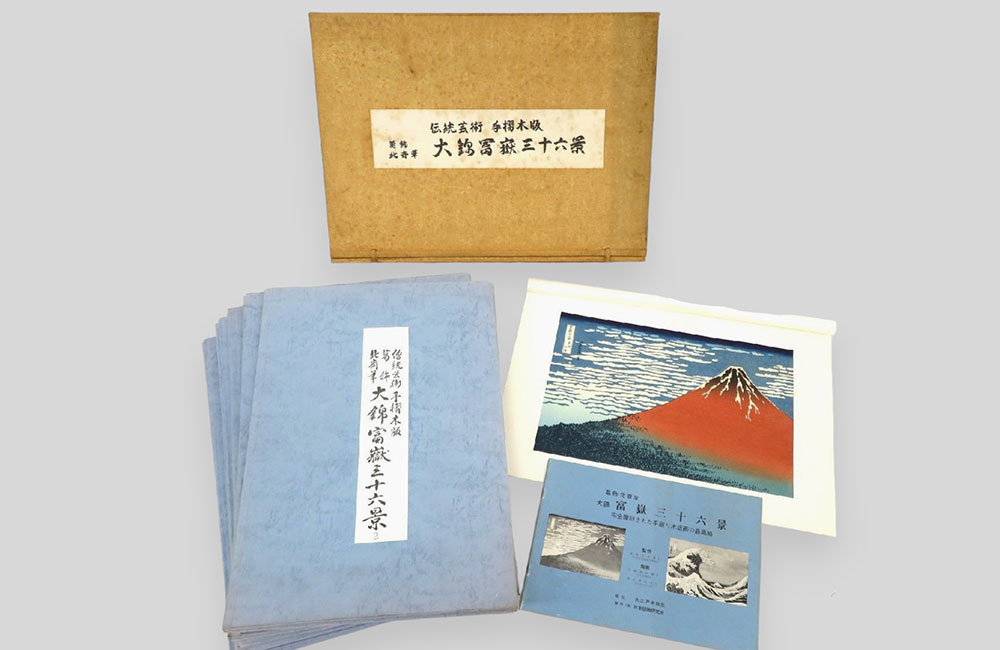

| 項目 | 詳細 |

| 買取参考価格 | 55,000円 |

| 買取日 | 2024年10月29日(火) |

| ジャンル | 絵画 |

| 買取エリア | 茨城県笠間市 |

| 買取種別 | 出張買取 |

| 作家情報 | 葛飾北斎は江戸時代後期の浮世絵師で、『冨嶽三十六景』や『北斎漫画』などの代表作を持つ。ヨーロッパのジャポニスムブームを代表する画家として、西洋美術に影響を与えた。 |

| 査定ポイント | 『冨嶽三十六景』は、当初36図の予定だったが、売れ行き好調により10図が追加され、全46図となった。今回の作品は経年劣化による薄汚れや変色、シミがあるものの、46枚揃いであったため高評価となった。 |

| 詳細URL | 詳しくはこちら |

| 項目 | 詳細 |

| 買取参考価格 | 8,000円 |

| 買取日 | 2022年9月18日(日) |

| ジャンル | 浮世絵(掛軸仕立て) |

| 買取エリア | 宮城県仙台市 |

| 買取種別 | 出張買取 |

| 作家情報 | 三代目 歌川国貞(香朝楼)。幕末から大正初期にかけて活躍した浮世絵師で、本作品では「香朝楼」の名義を使用。 |

| 査定ポイント | 明治時代の浮世絵を掛軸として仕立て直した作品。歌舞伎の演目「勧進帳」を描いた三枚組の大型浮世絵。市川団十郎演じる弁慶を中心とした迫力のある構図が特徴。多少の経年劣化はあるが、掛軸として丁寧に表装されていた点が評価された。 |

| 詳細URL | 詳しくはこちら |

日晃堂では、美術品や工芸品の査定を、WEB上で手軽に申し込むことができます。掛軸のように専門的な知識が必要な品物も、経験豊富な査定士が対応するため、正確な評価が期待できます。自宅にいながらオンラインで査定を依頼できるので、時間や場所を選ばずに利用可能です。

査定の流れはシンプルで、掛軸の写真をアップロードし、必要事項を入力するだけ。数日以内に査定結果が届き、その後の対応をじっくり検討できます。特に価値が分かりにくい掛軸などは、売却前に適正価格を知っておくと安心です。

また、査定後に買取を強要されることはなく、納得した上で判断できるので安心して利用できます。大切な美術品の価値を知るために、まずは無料のWEB査定を試してみてはいかがでしょうか。

Q. どんな浮世絵でも買い取ってもらえますか?

A. 著名な作家の作品はもちろん、無名のものでも価値がある場合があります。

Q. 破れやシミがある作品は買取できますか?

A. 状態によりますが、買取可能な場合もあるので、まずは査定に出してみましょう。

Q. どのくらいの時間で査定が終わりますか?

A. 店舗買取の場合は即日、宅配や出張買取の場合は数日かかることがあります。

Q. 出張買取の費用はかかりますか?

A. 日晃堂では出張費は無料です。

Q. 鑑定書がなくても売れますか?

A. 鑑定書がなくても買取は可能ですが、証明書があると高額査定になりやすいです。

Q. どんな作品が高く売れますか?

A. 初摺りや保存状態の良いもの、人気作家の作品が高く評価されます。

Q. 査定価格に納得できない場合はキャンセルできますか?

A. はい、査定価格に納得できない場合はキャンセル可能です。

Q. 買取金額は即日支払われますか?

A. 店舗買取の場合は即日、宅配買取や出張買取の場合は数日かかることがあります。

浮世絵は日本の伝統的なアートで、時代や作家によって価値が異なります。特に有名な作家や希少な作品は高額で取引されることが多いです。売却を検討する前に、作品の状態や真贋を確認し、相場を調べておくことが重要です。専門家の意見を参考にし、信頼できる業者と取引することで、適正価格での売却が可能になります。賢く売却するためには、事前のリサーチと慎重な決断が不可欠です。

浮世絵には、風景、人物、役者絵、浮世絵版画など様々な種類があります。特に、歌川広重や葛飾北斎といった名作家の作品は高い価値を誇ります。また、状態や年代、版の違いによって価値が変動します。買取市場では、作品の保存状態や需要によって査定額が大きく異なるため、専門の鑑定士による評価を受けることをお勧めします。高値で取引されることが多いため、適切なタイミングでの売却が重要です。

浮世絵を売る際には、複数の買取業者から査定を受けることが大切です。相場を理解し、作品の真贋を確認したうえで、信頼できる業者と取引するよう心がけましょう。また、作品の保存状態を良好に保つことも価格に影響します。売却後は、収得した資金をどのように活用するかを考えることも次のステップです。市場の動向を見ながら賢く売却するためには、事前の準備と知識が必要です。