2025.04.30

浮世絵

2025.04.30

浮世絵は日本の美術史を彩る貴重な文化遺産であり、近年では国内外のコレクターから高い注目を集めています。江戸時代の庶民文化を色鮮やかに映し出すこれらの作品は、単なる美術品としての価値だけでなく、歴史的・文化的資料としても重要な位置づけを持っています。特に葛飾北斎や歌川広重といった巨匠の手による作品は、海外のオークションでも高額で取引されるケースが増えています。しかし、自宅に眠る浮世絵の真の価値を知るためには、専門的な査定基準や市場動向を理解することが不可欠です。本稿では、浮世絵の査定における評価基準や有名作家の作品価値、適正な売却方法について詳しく解説していきます。

浮世絵の種類や有名作家、買取のポイントや買取実績を網羅的に解説!【日晃堂マガジン:浮世絵買取の完全ガイド】

浮世絵の査定では、作家名や保存状態、版の種類など複合的な要素が評価対象となります。専門的な知識を持った鑑定士が、細部にわたる検査を行い、市場価値を判断していきます。それぞれの査定ポイントを理解することで、お手持ちの浮世絵の価値を適切に把握することができるでしょう。

浮世絵の価値を決める最も重要な要素の一つが作家の知名度です。葛飾北斎や歌川広重、喜多川歌麿などの江戸時代を代表する浮世絵師の作品は、国際的な美術市場でも高い評価を得ています。特に「富嶽三十六景」シリーズの「神奈川沖浪裏」や「凱風快晴」などの北斎の代表作は、海外オークションで数千万円という高額で落札されることもあります。一方で、知名度の低い作家や明治以降の新版画作家の作品は、芸術性が高くても北斎や広重ほどの高額査定にはならないケースが多いのが現状です。ただし、近年では棟方志功や川瀬巴水といった近代版画家の評価も上昇しており、作家の知名度は時代とともに変動することを念頭に置く必要があります。

浮世絵の制作年代も査定額に大きく影響します。一般的に江戸時代中期から後期(18世紀後半〜19世紀前半)に制作された黄金期の作品ほど価値が高く評価される傾向にあります。特に寛政期(1789-1801)から文化・文政期(1804-1830)にかけての作品は、技術的にも芸術的にも最盛期とされ、高い評価を受けています。また、初摺りと呼ばれる版木が新しいうちに摺られた作品は、色彩が鮮やかで線の表現も繊細であるため、後摺りの作品と比較して大幅に価値が上がります。明治時代以降に再版された復刻版や後摺りは、オリジナルの江戸期の作品と比べると価格が下がりますが、それでも保存状態が良ければ数万円から数十万円の価値がつくことがあります。

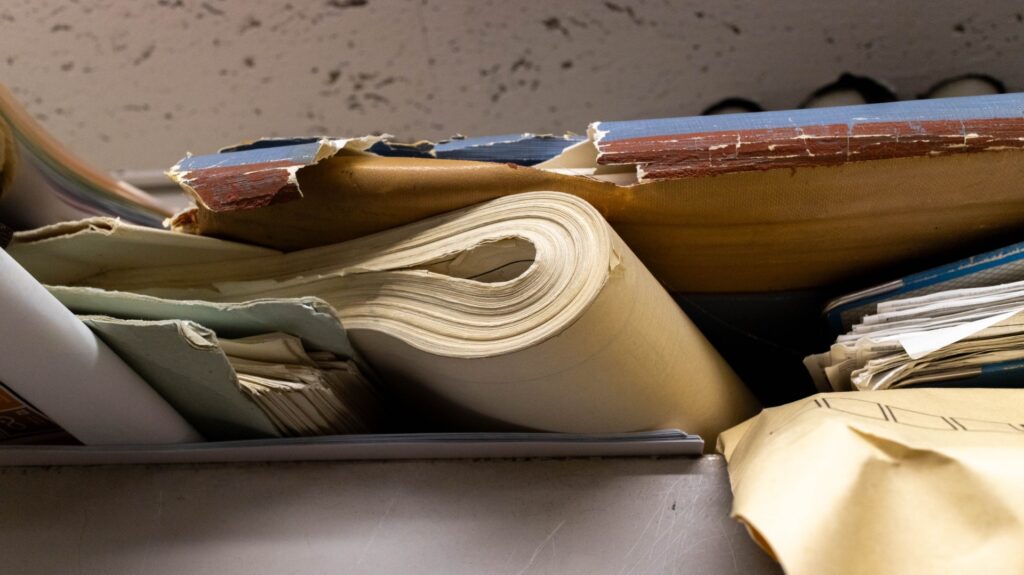

浮世絵の査定において、保存状態は非常に重要な評価ポイントです。江戸時代の浮世絵は和紙に植物性の顔料で摺られているため、時間の経過とともに変色やシミ、破れなどのダメージを受けやすい性質を持っています。特に藍や青色に使われる「ベロ藍」と呼ばれる顔料は退色しやすく、色が残っているものは貴重です。また、虫食いや水濡れ、折れ目や裏打ちの有無も査定額に影響します。理想的な状態とは、色彩が鮮やかで、シミや破れがなく、本紙の状態が良好なものです。保存状態の良い浮世絵は、同じ作品でも状態の悪いものと比べて数倍から数十倍の価格差がつくこともあります。近年では、適切な保存処置を施された作品に対する評価も高まっており、専門的な技術による修復痕が価値を損なわないケースも増えています。

浮世絵の価値を決める重要な要素として、版の種類と希少性が挙げられます。初摺りは木版の状態が最も良く、線の輪郭が鮮明で色彩も豊かであるため、高い評価を受けます。摺り回数が増えると版木が摩耗し、細部の表現が失われていくため、後摺りになるほど価値は下がる傾向にあります。また、「限定版」や「特製版」と呼ばれる特別な技法や材料を用いた作品、あるいは版元が限られた数だけ制作した希少なシリーズなども高値がつきやすいです。例えば、歌川広重の「東海道五十三次」の中でも、保永堂版は特に評価が高く、完全な状態のセットは数千万円以上の価値があるとされています。さらに、摺り師の技術力も評価ポイントとなり、版元の落款が明確に確認できるものは真贋判定の重要な手がかりとなるため、価値が高まります。

浮世絵の真贋を見極めることは、査定の最も重要なプロセスの一つです。本物の浮世絵かどうかを判断するためには、まず作家の落款や版元の印を確認します。しかし、江戸時代から模倣品や贋作が存在しており、単に落款があるだけでは真作と判断できません。本物の浮世絵は木版画であるため、ルーペなどで拡大すると摺りの際についた「ぼかし」や「空摺り」などの技法の痕跡、和紙の繊維に染み込んだ顔料の様子などから真贋を判断できます。一方、現代の複製品は印刷技術によるものが多く、拡大すると網点やドットが確認できることがあります。また、紙質や顔料の種類、経年変化の自然さなども重要な判断材料となります。真作であっても、明治以降の後摺りか、昭和以降の復刻版かによっても価値は大きく異なるため、制作年代の特定も専門家による鑑定が必要です。信頼できる浮世絵専門の鑑定士や美術館の学芸員などに相談することをお勧めします。

浮世絵の世界には数多くの優れた絵師が存在しますが、特に海外での評価も高く、国際的な美術市場で高額取引される作家たちがいます。これらの作家の作品は、芸術性の高さだけでなく、歴史的・文化的価値も併せ持っており、長期的な資産価値も期待できます。

葛飾北斎は、世界的にも最も知名度の高い浮世絵師です。90年の生涯で30回以上名前を変え、多様な画風を展開した北斎の作品は、19世紀後半のヨーロッパ美術に大きな影響を与えました。特に「富嶽三十六景」シリーズは北斎の代表作であり、中でも「神奈川沖浪裏」は日本を代表する美術作品として世界中で認知されています。この作品の初摺りの良品は、近年のオークションで1億円を超える価格で取引されることもあります。また「冨嶽百景」や「北斎漫画」も人気が高く、保存状態の良い初摺りであれば数百万円から数千万円の価値がつくことも珍しくありません。北斎の肉筆画はさらに希少で、国内外の美術館やプライベートコレクターが競って収集しています。近年は世界的な日本美術ブームを背景に、北斎作品の市場価値は上昇傾向にあり、特に海外コレクターからの需要が高まっています。査定を受ける際は、版画か肉筆画か、シリーズ物の場合は何枚目かなど、詳細な情報を準備しておくと良いでしょう。

歌川広重は北斎と並ぶ風景画の名手として知られ、特に「東海道五十三次」や「名所江戸百景」などの風景版画シリーズで高い評価を得ています。広重の作品の魅力は、その繊細な季節感や天候の表現、遠近法を駆使した構図にあります。特に保永堂版「東海道五十三次」は広重の代表作であり、完全なセットは非常に希少で、状態の良いものであれば数千万円以上の価値があるとされています。また「名所江戸百景」シリーズも人気が高く、「大はしあたけの夕立」などの名品は数百万円から1000万円程度で取引されることもあります。広重の作品は色彩が豊かで、特に藍色を用いたグラデーションが特徴的ですが、この青色は時間とともに退色しやすいため、色彩が鮮やかに保たれている作品は特に価値が高いとされています。近年では、北斎ほどではないものの、広重の風景画も海外市場での評価が高まっており、特に雨や雪、夜景などの情緒的な描写が西洋のコレクターから人気を集めています。広重作品の査定では、版元の違いや摺りの状態、色彩の保存状態が重要な評価ポイントとなります。

喜多川歌麿は江戸時代を代表する美人画の名手として知られています。特に「寛政三美人」と呼ばれる代表作をはじめ、当時の遊女や町娘を理想化して描いた大首絵は、その繊細な表情描写と洗練された構図で高い芸術性を示しています。歌麿の作品は、北斎や広重の風景画と比べて数が少なく、特に寛政の改革(1787-1793)による出版規制以前の初期作品は非常に希少です。保存状態の良い初摺りの大首絵や細密な描写の肉筆画は、数百万円から数千万円の高値で取引されることもあります。特に「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」などの三部作や、「青楼十二時」シリーズなどは国際的なオークションでも注目を集めています。歌麿作品の査定では、保存状態に加えて、規制以前の作品か後期の作品かという時代区分や、摺りの鮮明さ、版元の識別なども重要な判断材料となります。近年では海外の美術館やコレクターからの需要も高まっており、特に表情の繊細さや衣装の文様表現が評価されています。歌麿の作品を所有している場合は、専門的な知識を持つ鑑定士による詳細な査定を受けることをお勧めします。

葛飾北斎、歌川広重、喜多川歌麿以外にも、高額査定が期待できる浮世絵師は多数存在します。東洲斎写楽は活動期間がわずか10ヶ月程度と極めて短く、現存作品数が少ないため、特に希少価値が高いです。写楽の役者絵は独特の迫力ある表現が特徴で、状態の良い作品は数千万円以上の価値がつくこともあります。また、鈴木春信は錦絵の創始者として知られ、繊細な美人画や風俗画が高く評価されています。歌川国芳は奇想の画家として知られ、特に「相馬の古内裏」などの武者絵や「金魚づくし」などのユーモラスな作品が人気を集めています。明治以降の新版画作家では、川瀬巴水や吉田博の風景版画も国際的な評価が高まっており、状態の良い作品は数十万円から数百万円で取引されることもあります。これらの作家の作品は、各々の特徴的な画風や表現技法によって評価されるため、作家ごとの特性を理解している専門家による査定が重要です。また、浮世絵の価値は国際的な日本美術市場の動向にも左右されるため、現在の市場傾向も踏まえた査定を受けることが望ましいでしょう。

浮世絵の価値を最大限に引き出すためには、適切な保管方法や売却のタイミング、信頼できる買取業者の選定が重要です。長年大切に保管されてきた作品でも、最後の売却段階での判断によって査定額が大きく変わることがあります。ここでは、高額査定を実現するための実践的なポイントを解説します。

浮世絵の価値を保つためには、適切な保管方法が欠かせません。浮世絵は和紙に植物性の顔料で摺られているため、湿気や直射日光、急激な温度変化に非常に弱い性質を持っています。理想的な保管環境は、温度が20℃前後、湿度が50%前後に保たれた場所です。直射日光は退色の原因となるため、展示する場合はUVカットガラスを使用したフレームに入れ、光の当たらない場所に飾ることをお勧めします。保管する際は、酸性紙を含まない中性紙や桐箱を使用し、一枚ずつ間に薄い和紙を挟んで保管するのが理想的です。また、虫害を防ぐためにはカビや湿気対策が重要で、定期的に風通しの良い日陰で乾燥させることも効果的です。手で直接触れる際は、必ず清潔な綿手袋を着用し、油分や汗が作品に付着しないよう注意しましょう。浮世絵の状態が良好に保たれていれば、同じ作品でも数倍から数十倍の価格差がつくこともあります。特に色彩の鮮やかさは査定において重要視されるため、適切な保管によって色彩を保つことが高額査定への近道となります。

浮世絵の高額査定を実現するためには、信頼できる専門業者を選ぶことが極めて重要です。まず、浮世絵や日本美術に特化した買取専門店や、古美術商として長い歴史を持つ業者を選ぶことをお勧めします。専門的な知識と経験を持つ鑑定士がいる業者は、作品の価値を正確に見極め、適正な査定額を提示してくれる可能性が高いです。業者選びの際は、ウェブサイトでの過去の取引実績や、浮世絵に関する専門的な情報の充実度をチェックしましょう。また、無料出張査定を行っている業者を複数選び、比較することで適正価格を把握できます。査定を依頼する際は、作品の由来(いつ、どこで、どのように入手したか)や、保管状態、作家名や作品名などの情報をできるだけ詳しく伝えることで、より正確な査定につながります。購入時の証明書、箱書きなどの付属品があれば、真贋判定や価値評価の重要な手がかりとなります。また、一度に複数の作品をまとめて査定に出すことで、買取業者も総合的な判断ができるため、単品で出すよりも有利な条件が引き出せる場合もあります。焦らずに複数の専門業者の査定を比較検討することが、最終的な高額査定につながる重要なポイントです。

浮世絵の売却価格は市場動向によって大きく変動するため、最適なタイミングを見極めることが重要です。一般的に、海外での日本美術展や浮世絵の大規模展覧会が開催される時期は、国際的な関心が高まり市場が活性化する傾向にあります。特に近年では、ニューヨーク、ロンドン、パリなどの主要都市でのオークションに合わせて価格が上昇することもあります。また、特定の作家の生誕・没後の周年記念年には、その作家への注目度が高まり、作品価値が一時的に上昇することもあります。例えば、2020年は葛飾北斎の没後170年にあたり、北斎作品への国際的な関心が高まりました。季節的には、秋から冬にかけての美術品取引が活発になる時期や、年度末の3月頃に高額査定が出やすい傾向があります。市場動向を把握するには、主要オークションハウスの落札結果や、美術専門誌、オンラインの取引情報などをチェックすることが有効です。また、浮世絵専門の美術商やギャラリーと定期的にコンタクトを取り、最新の市場情報を得ることも大切です。特に希少価値の高い作品を所有している場合は、焦って売却せず、市場が活性化するタイミングを見計らうことで、より高額な査定を引き出せる可能性が高まります。

浮世絵の査定額を高めるためには、作品自体の価値に加えて、その来歴や真贋を証明する付属情報の整備が重要です。特に権威ある美術館や研究機関、著名な浮世絵研究者による鑑定書や真贋証明書があれば、作品の信頼性が大幅に向上し、査定額アップにつながります。また、過去の所有者に著名なコレクターや歴史的人物が含まれる場合、作品の文化的・歴史的価値が高まることがあります。購入時の領収書や証明書、展覧会の出品歴、専門書籍やカタログに掲載された記録なども重要な付加価値となります。特に海外での展示歴や出版物への掲載歴は、国際的な評価を示す証拠として高く評価されます。これらの情報を整理し、デジタルデータとして保存するとともに、原本も大切に保管しておくことをお勧めします。さらに、作品が収められていた元の桐箱や包装紙、添え状などの付属品も捨てずに保管しておくことが重要です。これらの「付随する物語」は、単なる美術品としての価値を超えた文化的・歴史的文脈を提供し、特に海外のコレクターや美術館にとって魅力的な要素となります。査定時には、これらの情報をまとめた資料を用意しておくことで、鑑定士に作品の背景を的確に伝え、適正な評価を受けることができるでしょう。

浮世絵の売却方法には、買取業者への直接売却、オークションへの出品、個人間取引など複数の選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況や目的に合った方法を選ぶことが重要です。また、贋作や模造品のリスクを避けるための知識も、売却前に身につけておくべきでしょう。

浮世絵を売却する方法は大きく分けて、オークション出品、買取業者への売却、個人間取引の3つがあります。それぞれに特徴があり、作品の価値や売主の状況によって最適な選択肢が変わってきます。まず、オークションは最も高値が期待できる方法です。特に、クリスティーズやサザビーズといった海外の有名オークションハウスでは、希少価値の高い作品が市場価値以上で落札されることもあります。ただし、出品手数料や落札手数料がかかり、落札までに数か月を要することもあります。また、最低落札価格を下回ると不成立となるリスクもあります。次に買取業者への売却は、即日現金化できる点が最大のメリットです。手続きが簡単で確実に売却できますが、業者が再販時の利益を見込むため、オークション落札価格より低くなるのが一般的です。ただし、信頼できる専門業者であれば適正価格での買取が期待でき、手間やリスクを考えると合理的な選択肢となります。最後に個人間取引は、仲介手数料がかからないため理論上は売主にとって有利ですが、適正価格の設定や支払いトラブル、贋作問題の責任など多くのリスクを伴います。価値の高い浮世絵の場合は、専門家を介した取引か信頼できるオークションを選ぶことが安全でしょう。

浮世絵市場では、贋作や複製品が数多く流通しているため、売却前に真贋を確認することが極めて重要です。江戸時代から明治、大正、昭和にかけて様々な複製技術で再版された浮世絵があり、肉眼での判別が難しいケースも少なくありません。真贋判定の基本的なポイントとしては、まず木版画特有の摺りの痕跡を確認します。本物の浮世絵は、和紙に顔料が染み込む独特の質感があり、摺りムラや版木の痕跡が見られます。一方、現代の印刷技術による複製品は、拡大するとドットが確認できることが多いです。また、紙質も重要な判断材料で、本物は楮などの和紙が使用されており、経年による自然な変色や風合いがあります。さらに、色彩の層を観察することも有効です。浮世絵は複数の版木を使って色を重ねていくため、色の境界に微妙なずれが生じることがありますが、これは本物の証拠となります。落款や版元の印も判断材料になりますが、これらも模倣されることがあるため、単一の要素だけで判断するのは危険です。不安がある場合は、美術館の学芸員や浮世絵専門の鑑定士、信頼できる古美術商に相談することをお勧めします。特に高額な作品の場合は、複数の専門家の意見を聞くことで、より確実な判断が可能になります。

相続や遺品整理の過程で浮世絵が見つかった場合、その価値を適切に評価し、最適な対応を選ぶことが重要です。まず、専門家による査定を受け、作品の価値を把握することから始めましょう。特に複数の作品がある場合は、一括査定を依頼することで総合的な評価が得られます。価値の高い作品が含まれている場合は、相続税の申告において適正な評価額を計上する必要があります。美術品は相続税の物納も可能ですが、条件が厳しいため事前に税理士に相談することをお勧めします。また、遺族間での分割や共有を検討する場合も、正確な査定額に基づいて公平な分配を行うことが将来のトラブル防止につながります。保存状態が悪い作品については、専門的な修復を検討することも選択肢の一つです。適切な修復により価値が回復し、売却時の査定額が大幅に上がるケースもあります。ただし、修復費用と価値上昇のバランスを考慮する必要があります。美術的・歴史的価値の高い作品については、美術館への寄贈も検討する価値があります。寄贈により税制上の優遇措置を受けられる場合もあり、作品を末永く保存・公開することができます。いずれの選択をする場合も、焦らずに美術鑑定士、税理士、弁護士などの専門家の意見を聞きながら進めることが、浮世絵の価値を最大限に活かす鍵となります。

価値の高い浮世絵を海外に売却する場合や、海外からの買い手と取引する場合には、文化財保護法をはじめとする法的規制を理解しておくことが重要です。日本では、制作後50年以上経過した美術品で、歴史上・芸術上特に重要なものは「重要文化財」や「重要美術品」に指定されることがあり、これらは国外への輸出が禁止または制限されています。特に江戸時代の浮世絵原版や初摺りの名品には、この規制が適用される可能性があるため注意が必要です。また、指定文化財でなくても、制作後100年を経過した美術品を海外に輸出する場合は、文化庁への事前届出と許可が必要となります。この手続きには専門的な知識が必要なため、美術品輸出の経験がある業者や専門家に相談することをお勧めします。一方、海外からのバイヤーが日本国内で購入し、自国に持ち帰る場合も、バイヤーの国の輸入規制や関税を確認する必要があります。特に欧米諸国では、文化財の輸入に関する厳格な規制が設けられているケースが多いです。国際的なオークションハウスや専門の美術商を介して取引を行うことで、こうした法的リスクを軽減できますが、高額な手数料がかかることを念頭に置く必要があります。近年ではオンラインでの国際取引も増えていますが、真贋の確認や支払いの安全性、配送時の破損リスクなど、対面取引以上に慎重な対応が求められます。文化的価値の高い浮世絵は日本の重要な文化遺産であり、その保護と適切な流通を意識した取引を心がけることが大切です。

浮世絵は単なる美術品としての価値を超え、日本の文化や歴史を伝える貴重な遺産です。有名作家の作品は確かに高額査定される可能性が高いものの、その価値は作家名のみならず、保存状態、版の種類、真贋、希少性など多角的な要素から総合的に判断されます。特に葛飾北斎や歌川広重、喜多川歌麿といった巨匠の作品は国際的な評価も高く、適切な状態で保管されていれば長期的な資産価値も期待できます。浮世絵の売却を検討する際は、一社のみの査定で判断せず、複数の専門業者による査定を比較検討することが重要です。また、オークション出品や買取業者への売却、個人間取引など、それぞれの売却方法のメリット・デメリットを理解し、自分の状況や目的に合った選択をすることが大切です。特に相続や遺品整理の過程で見つかった浮世絵については、その価値を正確に把握することが財産分割の公平性を保つためにも重要となります。日本美術への関心が世界的に高まる現在、浮世絵市場は活況を呈しています。この機会に、ご自宅に眠る浮世絵の価値を専門家に相談してみてはいかがでしょうか。適切な知識と準備があれば、思わぬ「お宝」が見つかるかもしれません。