2025.06.10

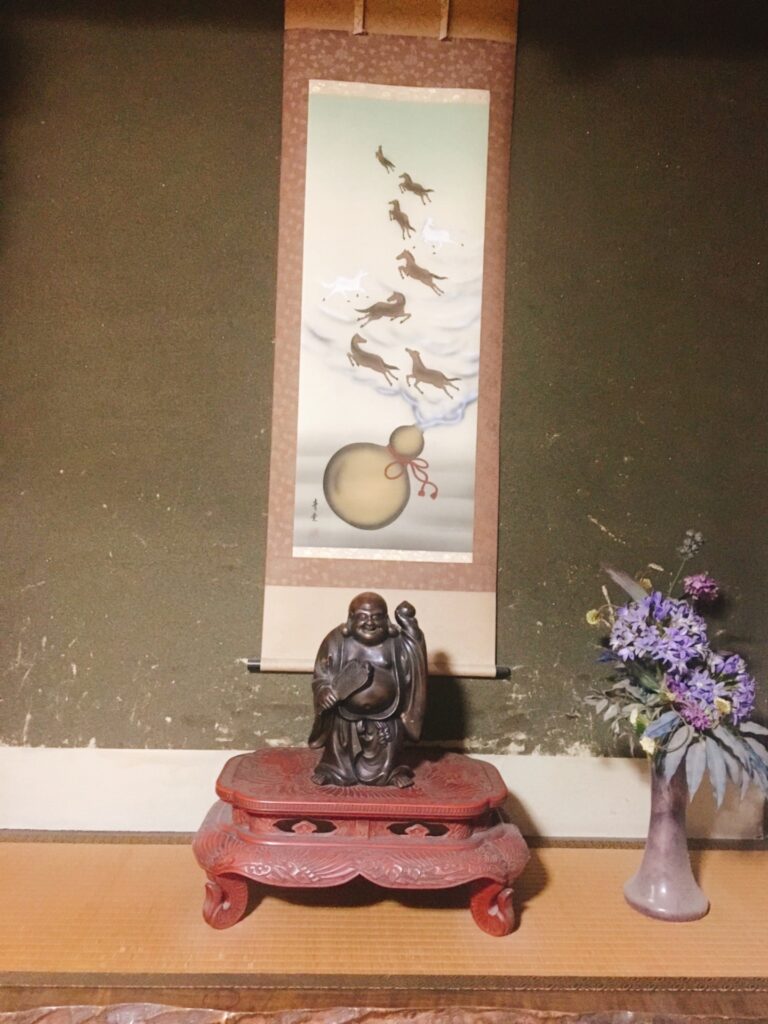

掛軸

2025.06.10

日本の伝統美術である掛け軸、特に動物をモチーフにした作品には深い意味が込められています。古くから縁起物や守り神として親しまれてきた動物画は、飾る場所や時期によって家に吉兆をもたらすとされてきました。

「家にある掛け軸の価値や意味を知りたい」「季節に合わせた掛け軸を選びたい」という方に向けて、動物画の掛け軸に込められた意味や歴史、飾り方のマナーまで、分かりやすく解説していきます。

目次

掛け軸は、日本の伝統的な室内装飾であり、特に動物をモチーフにしたものは、単なる美術品以上の意味を持っています。龍や虎、鶴や亀など、それぞれの動物には特別な象徴性があり、家に幸福や運気をもたらす縁起物として大切にされてきました。

現代では和室だけでなく、洋間のインテリアとしても人気があり、季節の変化を楽しむ日本の美意識を表現しています。動物画の掛け軸を理解することは、日本文化の奥深さを知る一歩となるでしょう。

動物画の掛け軸の起源は、古代中国の神話や道教、仏教の教えに根ざしています。龍や鳳凰といった想像上の生き物から、虎や鶴などの実在する動物まで、東洋では古くから動物に神秘的な力や徳を見いだしてきました。

日本に伝わると、神道の自然崇拝と融合して独自の発展を遂げます。特に鎌倉時代以降、水墨画の技法とともに動物を描く様式も広まりました。

季節の移ろいを大切にする日本文化では、動物画も季節に合わせて掛け替えるのが習わしでした。春の鶴・夏の鯉・秋の鹿・冬の虎など、自然の移ろいを室内に取り入れる知恵が、掛け軸文化に息づいています。

現代の住空間でも、動物画の掛け軸は和の要素を取り入れる格好のアイテムとなっています。洋間に飾っても違和感がなく、むしろ和洋折衷の絶妙なアクセントになるでしょう。

特に昨今では「和モダン」というスタイルが人気で、シンプルでミニマルな現代的空間に一幅の掛け軸を飾ることで、日本的な静けさと品格を演出できます。

フリマアプリやオークションサイトでは、手頃な価格の掛け軸も多く出回っており、気軽に和の雰囲気を取り入れることが可能です。床の間がなくても、リビングの壁や玄関など、家の中心となる場所に飾ると運気を呼び込むといわれています。

掛け軸に描かれる動物たちには、それぞれ特別な意味や願いが込められています。古来より人々の祈りの対象となってきたこれらの動物は、単なる装飾以上の力を持つと信じられてきました。

龍や虎のような強いパワーを持つ動物から、鶴や亀のような長寿を象徴する生き物まで、その意味を知ることで掛け軸選びがより深く楽しいものになります。風水や運気に関心がある方は、これらの象徴性を生かした空間づくりを試してみてはいかがでしょうか。

龍は、東洋の神話に登場する最も強力な霊獣で、権威や財運、成功の象徴です。水を司る生き物とされ、雨をもたらす恵みの存在として崇められてきました。

金運や出世運を高めたい場合は、昇り龍(上に向かって昇っていく龍)の掛け軸が効果的といわれています。風水では東の方角に飾ると良いとされ、特に仕事や事業の成功を願う方におすすめです。

対する虎は、勇猛果敢さと厄除けの象徴です。邪気を払い、家を守護する力があるとされています。特に、子どもの健やかな成長や家内安全を願って飾られることが多く、子どもの日の飾りとしても人気があります。

鶴は「千年」、亀は「万年」生きるとされ、ともに長寿と健康の象徴です。特に、高齢のご両親・祖父母への贈り物として人気があります。

松竹梅と組み合わされた「松竹梅鶴亀」の図柄は、最も縁起の良いめでたい絵柄の一つとされています。お正月や祝い事の際に飾ると、場の格を高め、祝福の気持ちを表すことができるでしょう。

鶴亀の掛け軸は、老若男女問わず好まれるモチーフなので、贈り物に迷ったときにも安心して選べます。特に還暦や古希など、長寿を祝う席での贈り物として最適です。

鯉は「登竜門」の故事にちなみ、困難を乗り越えて成功する象徴です。子どもの成長や受験の成功を願う際に飾られることが多く、5月の端午の節句にもぴったりでしょう。

馬は、速さと力強さを象徴し、仕事運や活力アップに効果があるとされています。特に「駿馬図」(優れた馬の絵)は、ビジネスの成功や前進を願う方におすすめです。

鳳凰は想像上の霊鳥で、平和と繁栄の象徴とされています。皇室の紋章にも使われる高貴な存在であり、掛け軸としても格式高い印象を与えます。

動物画の掛け軸は、その描かれ方によって印象や価値が大きく変わります。日本美術の伝統的な技法である水墨画や日本画(彩色画)は、それぞれに独自の魅力を持っています。

技法の違いを理解することで、掛け軸の鑑賞がより深く豊かになるだけでなく、購入や査定の際の目利きにもつながるでしょう。ここでは、代表的な技法と表装の特徴について紹介します。

水墨画は、墨一色の濃淡だけで動物の姿や精神性を表現する技法です。特に龍や虎、鷹などの力強い動物の表現に適しており、シンプルながらも深い精神性を感じさせます。

「墨はすべての色彩を含む」という考え方のもと、濃墨・薄墨・破墨などの技法を駆使して、立体感や動きを表現します。水墨画の動物は、細部にこだわるより、全体のエネルギーや気韻を重視する傾向です。

水墨画を見るときは、墨のにじみや筆の勢い、余白の使い方に注目するとよいでしょう。優れた水墨画は、少ない筆数で動物の本質を捉え、見る者に強い印象を与えます。

日本画は彩色を用いた技法で、鶴や孔雀、鹿など優美な動物の表現に多く用いられます。岩絵具や植物性の顔料を使った色彩の美しさが特徴で、金箔を施した豪華な作品も少なくありません。

日本画の動物は、写実性と装飾性を兼ね備えていることが大半です。例えば、徳川時代の狩野探幽の虎は威厳があり、円山応挙の鹿は繊細な写実性が特徴的です。

日本画を見るときは、色彩の調和や金泥・銀泥の使い方、細部の繊細な描写などに注目するとよいでしょう。特に動物の目の表現は、作品の生命力を左右する重要な要素といわれています。

掛け軸の価値を決める要素として、絵そのものだけでなく、表装(表具)の質も重要です。

表装とは、本紙(描かれた絵の部分)の周りを飾る布や紙のことで、掛け軸としての格式や雰囲気を大きく左右します。高級な表装には、金襴や緞子(どんす)といった絹織物や、雲肌麻紙などの上質な和紙が使われます。

また、表装の各部分(天地・中廻し・一文字など)の配色やバランスも重要な要素です。表装の状態は、査定価格にも大きく影響します。

シミや破れがなく、経年変化による自然な風合いがある表装は、高く評価されます。ただし、表装だけが新しくても本紙が古い場合や、後世に改装されたものは、必ずしも価値が高いとは限りません。

掛け軸を愛でる楽しみは、単に眺めるだけでなく、季節や行事に合わせて掛け替えたり、風水の考え方を取り入れたりすることにもあります。また、大切な掛け軸を長く楽しむためには、適切な保存と取り扱いの知識も欠かせません。

伝統的な飾り方のルールを知りつつ、現代の住まいに合わせたアレンジも楽しんでみましょう。最後に、動物画の掛け軸を飾る際のポイントと、長く美しく保つためのコツを紹介します。

掛け軸は、季節や行事に合わせて掛け替えるのが伝統的な楽しみ方です。春には鶴や桜に鳥、夏には涼しげな水辺の生き物、秋には鹿や雁、冬には虎や雪景色の中の動物など、季節感のある掛け軸を選ぶとよいでしょう。

風水の観点からは、動物画の掛け軸を飾る方角も重要です。龍は東、虎は西、鶴や鳳凰は南、亀は北に飾るとよいとされています。また、玄関や応接間などの公的空間には威厳のある動物(龍や虎など)、寝室やくつろぎの空間には穏やかな動物(鶴や鹿など)が適しています。

掛ける高さも大切で、床の間がある場合は、床から掛け軸の中心までが約150cm前後になるよう掛けるのが一般的です。床の間がない場合も、視線の高さに中心がくるよう意識しましょう。

掛け軸は繊細な美術品ですので、適切な取り扱いと保存が大切です。掛ける際は両手で丁寧に広げ、巻く際も丁寧に行いましょう。掛け軸を長期間掛けっぱなしにすると、紙や絹が傷んだり、虫害の原因になったりするため、1〜2ヶ月を目安に掛け替えるのが理想的です。

保存する際は、付属の桐箱や掛け軸専用の収納箱に入れ、湿気の少ない場所で保管します。特に梅雨時期は湿気に注意し、時々風通しの良い日に箱から出して陰干しするとよいでしょう。

シミや汚れが付いた場合は、素人判断で洗ったり拭いたりせず、専門家に相談することをおすすめします。掛け軸の修復や表装の修理は、専門の表具師に依頼するのが安心です。

掛け軸の動物画には、単なる装飾以上の深い意味と価値があります。龍や虎、鶴や亀など、それぞれの動物には独自の象徴性があり、飾る場所や時期によって異なる効果をもたらすでしょう。日本の伝統文化を継承しながらも、現代の住空間に新たな息吹を与えてくれる掛け軸は、和のインテリアに関心のある方にとって、格好のアイテムといえます。

家に眠っている古い掛け軸も、実は思わぬ価値を秘めているかもしれません。この記事を参考に、掛け軸の見方や飾り方を学び、日本の伝統美術をより身近に感じていただければ幸いです。季節の移ろいとともに掛け替える楽しみを通して、日本人ならではの四季の感性を育んでみてはいかがでしょうか。