2025.05.30

浮世絵

2025.05.30

浮世絵の中でも特に人気を博した「役者絵」。豪華絢爛な衣装を身にまとい、鮮やかな表情で観る者を魅了する歌舞伎役者たちの姿は、江戸の人々の心を掴んだスター文化の証でもあります。浮世絵愛好家にとって、役者絵は単なる美術品ではなく、江戸文化の粋を集めた芸術作品であり、投資価値も持つ存在です。所有する役者絵の真贋や価値に不安をお持ちの方、今後の整理や相続を見据えて売却を検討されている方に向けて、役者絵の歴史的背景から実践的な売買のポイントまで、体系的に解説いたします。

目次

役者絵は江戸時代の歌舞伎文化と共に発展し、庶民の娯楽として広く受け入れられていました。当時の人気役者を描いた浮世絵は、現代で言うところの「推し活」の源流とも言えるでしょう。芝居の宣伝ポスターとしての役割から始まり、やがて芸術性の高い作品として認められるようになっていった役者絵の歴史を紐解きます。

歌舞伎が華やかな娯楽として確立した17世紀後半、役者の姿を描いた絵は熱狂的なファンたちの間で爆発的に人気となりました。現代のアイドルやスター俳優のブロマイドのように、お気に入りの役者の姿を手元に残しておきたいという欲求から生まれたのが役者絵です。墨摺り一色の役者絵から、華やかな役者絵へと変化していく過程には、江戸の人々の審美眼の変化も反映されています。役者絵は単なる絵画ではなく、当時の流行や文化を映し出す「生きた記録」でもあったのです。

役者絵は、版元(出版元)と劇場、役者の三者に利益をもたらす絶妙なビジネスモデルの結晶でした。新作歌舞伎の公演告知、人気役者の宣伝、そして観客の記念品という多面的な役割を果たしていたのです。特に注目すべきは「顔見世番付」と呼ばれる、シーズン始めに制作された役者の顔ぶれを紹介する役者絵。江戸の人々はこれを見て、今シーズンのスター配役を知り、観劇の参考にしていました。さらに、禁止されていた役者の実名や素顔を伝える貴重な媒体として、江戸文化の裏側を知る手がかりにもなっていたのです。

役者絵の世界では、絵師によって大きく作風が異なります。東洲斎写楽の鋭い観察眼による迫真の表情描写、歌川豊国の優美で華やかな画風、歌川国貞の緻密な衣装描写など、それぞれの個性が光る傑作が数多く残されています。コレクションを鑑定する際にも、これらの絵師の特徴を押さえておくことが重要です。

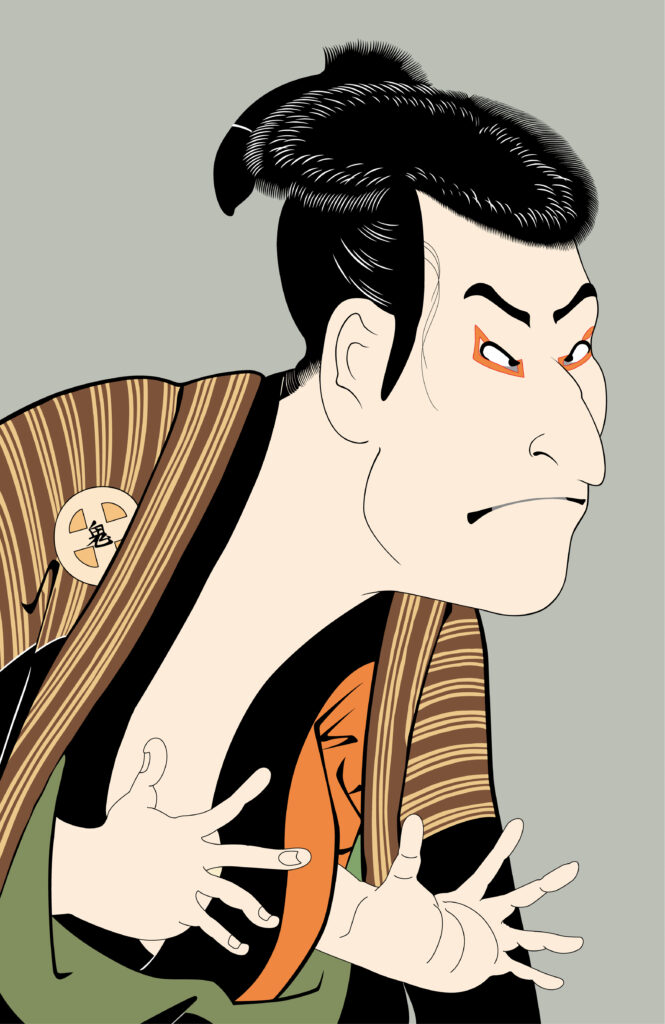

東洲斎写楽は1794年5月から10ヶ月という短期間のみ活動した謎多き浮世絵師です。写楽の最大の特徴は、役者の表情を大胆にデフォルメし、その内面性や感情の起伏を露わにした迫真の描写にあります。「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」に見られる突き出た頬骨と引き締まった口元など、従来の美化された役者絵の常識を覆す表現は、当初は不評を買いましたが、後世になって高い評価を受けることになりました。写楽の作品は現存数が少なく、初摺りであれば数百万円から数千万円という価格がつくこともあります。特に顔の部分の保存状態が良好であるかどうかが、価値を大きく左右する要素となるでしょう。

【参照】浮世絵の価値を左右する”初摺”とは?高額査定の決め手を徹底解説

初代歌川豊国(1769-1825)は、写楽とは対照的に、役者を美しく魅力的に描くことで人気を博しました。彼の作品は役者の姿勢や動きの美しさ、衣装の華やかさといった外見的な魅力を最大限に引き出し、多くのファンの心を掴みました。特に「三枚続き」と呼ばれる横に並べた大判三枚組の作品は、舞台の広がりや華やかさを伝える豊国の代名詞とも言えるでしょう。

続く三代目豊国(初代国貞、1786-1864)は、より繊細かつ緻密な描写で知られています。衣装の模様一つ一つまで丁寧に表現し、役者の姿を理想化しながらも、その人物の特徴をしっかりと捉えた作品を多く残しました。「七代目市川團十郎の暫」など、名優の名場面を描いた作品は当時から人気を博し、現在も高い評価を受けています。保存状態が良ければ、初代・三代ともに数万円から数十万円程度での取引が見られます。

美術愛好家が抱える大きな悩みの一つが、所有する役者絵の真贋や価値の判断です。本物の役者絵を見分けるには、いくつかの重要なポイントがあります。絵師の署名や落款、版元の印、紙質や摺りの特徴など、専門的な視点から作品を評価する方法を解説します。

役者絵の真贋を見分ける第一の手がかりは、絵師の署名と版元の印です。署名は絵の中に組み込まれているため、後から付け加えることは困難です。また、版元の印(版元印)も重要な手がかりとなります。蔦屋重三郎の「蔦重」、西村屋与八の「西与」などの印は、作品の制作年代や背景を知る手がかりになります。さらに検印と呼ばれる幕府の検閲印も、作品の時代を特定する重要な要素です。これらの印は、後世の複製品には正確に再現されていないことが多いため、真贋判断の決め手になることがあります。

役者絵の価値を左右する最も重要な要素の一つが、摺りの質と保存状態です。版木が新しい状態での印刷である初摺りは、線の鮮明さ、色の濃淡、重ね摺りの精度などが際立って良好です。特に顔の部分の細かな表情や目の輝き、衣装の模様の繊細さなどは、初摺りほど美しく表現されています。また、キラキラした粉を使った特殊印刷である雲母摺りや、凹凸を付ける技法である空摺りといった特殊技法の有無も価値を高める要素となります。

保存状態については、虫食いや破れ、折れ、変色、カビなどのダメージの有無を注意深く確認する必要があります。特に顔の部分や署名部分のダメージは価値を大きく下げる要因となりますので、注意が必要です。江戸時代の和紙は意外に丈夫ですが、湿気やホコリ、直射日光には弱いため、適切な保存環境を整えることも重要です。

役者絵の市場価値は、作者、作品の状態、希少性などによって大きく変動します。コレクションとしての価値を高め、将来的な売却も視野に入れた場合、市場の動向を把握しておくことは重要です。ここでは、役者絵の相場観や価格の決定要因、信頼できる取引先の見つけ方などについて解説します。

役者絵の価格は、以下の要素によって大きく変動します。まず第一に絵師の知名度と作品の希少性が挙げられます。写楽の作品は現存数が少なく、状態の良い初摺りであれば数百万円を超える高値がつくこともあります。一方、三代豊国(国貞)の作品は大量に制作されたため、状態が良くても数万円から20万円程度で取引されることが多いようです。

次に重要なのが保存状態です。色褪せや破れがなく、特に顔の部分が鮮明に残っているかどうかで価格は大きく変わります。また、「三枚続き」の大判作品であれば、3枚セットで残っているかどうかも価値を左右します。摺りの質についても、初摺りは後摺りと比べて線の鮮明さや色の鮮やかさが際立ち、10倍以上の価格差がつくこともあります。

さらに、描かれている役者の人気や演目の知名度、時代背景なども価格に影響します。七代目・八代目市川團十郎や五代目坂東彦三郎などの名優が描かれた作品は、特に歌舞伎ファンから高い人気を誇ります。

役者絵の売却を考える場合、専門知識を持った信頼できる業者を選ぶことが重要です。まず、浮世絵専門の古美術商や骨董店を探しましょう。日本浮世絵協同組合に加盟している店舗や、長年の実績がある老舗は信頼の目安となります。また、無料出張査定を行っている業者も増えていますので、まずは複数の業者に査定を依頼し、相場観をつかむことをお勧めします。

査定時には、作品の入手経緯や所有期間などの情報も価値判断の材料になることがあります。また、査定書や鑑定書の有無も確認しておくと良いでしょう。特に高額作品の場合は、第三者機関による鑑定書があると安心です。オークションへの出品も選択肢の一つですが、出品手数料や落札手数料がかかること、また必ずしも希望価格で落札されるとは限らないことを念頭に置く必要があります。

浮世絵コレクションは適切な保存管理が重要です。湿気や直射日光、急激な温度変化から作品を守り、長期的な価値を維持するための方法を紹介します。また、相続を見据えた場合の対策についても触れていきます。

役者絵を長く美しい状態で保つためには、適切な保存環境が不可欠です。まず重要なのは湿度と温度の管理です。理想的には温度20〜22度、湿度50〜60%を保つことが望ましいとされています。和紙は意外に丈夫ですが、高温多湿はカビや虫害の原因となりますので注意が必要です。保存には中性紙の封筒や桐箱、アルカリ性物質を含まない保存箱などを使用し、直射日光を避け、空気の循環のある場所で保管しましょう。

展示する場合は、紫外線カットガラスを使用したフレームに入れ、照明は作品から離して設置することをお勧めします。また、定期的に状態をチェックし、必要に応じて専門家による修復や表装のメンテナンスを検討することも大切です。デジタルアーカイブとして写真に記録しておくのも、管理の面から見て有効な方法と言えるでしょう。

浮世絵コレクションを次世代に引き継ぐ際には、いくつかの準備が必要です。まず、所有作品の一覧表(作者名、作品名、購入時期、購入金額、現在の推定価値など)を作成しておくと、相続手続きがスムーズになります。特に高額な作品については、専門家による鑑定書や査定書を取得しておくことをお勧めします。

相続税の観点からは、美術品は「財産評価基本通達」に基づき評価されます。取得価額が1点100万円以上の場合は、相続税申告書に「財産の種類等」「数量」「価額」を記載する必要があります。場合によっては、生前贈与や美術品信託などの方法も検討の余地があるでしょう。また、相続人が浮世絵に興味を持たない場合は、美術館への寄贈や生前売却なども選択肢となります。いずれにせよ、税理士や弁護士などの専門家に相談し、最適な方法を検討することをお勧めします。

【参照】浮世絵の種類と分類:美人画・役者絵・名所絵の特徴と価値

江戸の人々の情熱と審美眼が結晶した役者絵は、単なる古美術品ではなく、当時の文化や生活を映し出す貴重な歴史資料でもあります。写楽の鋭い観察眼、豊国の優美さ、国貞の緻密な描写など、それぞれの絵師が捉えた役者たちの姿は、今なお多くの人々を魅了し続けています。所有する役者絵の価値を正しく理解し、適切に管理・保存することで、その魅力を次世代に伝えていくことができるでしょう。売却を検討される場合も、信頼できる専門家に相談し、作品の真価が正当に評価されることを願っています。江戸の粋を今に伝える役者絵の世界が、これからも多くの方々に愛され、継承されていくことを心から期待しています。