2025.05.21

掛軸

2025.05.21

人物を描いた掛け軸は、時代や流派によって作風が大きく異なり、その違いを理解することが鑑賞や査定において極めて重要です。本記事では、人物画をテーマとした掛け軸の歴史的背景から時代ごとの特徴、代表的な流派や画家、そして表現技法まで詳しく解説します。

相続や買取を検討されている方から、美術品としての鑑賞を楽しみたい方まで、掛け軸の人物画を深く理解するためのガイドとなる内容をお届けしていきます。

目次

掛け軸は日本独自の美術形式として発展し、仏画や山水画、花鳥画などさまざまな主題が描かれてきました。

その中でも人物画は、宗教的意図や歴史的人物の描写、文人の肖像などを通じて、人間の内面・思想を映し出すジャンルとして位置付けられています。時代の価値観や美意識を色濃く反映するため、美術史的にも貴重な資料です。

人物画の掛け軸には、描かれる対象によって明確な分類があります。仏像・菩薩像は宗教的信仰に基づく礼拝用として、歴史人物画(武将・帝王など)は尊敬・忠誠心を示すために制作されてきました。

【武将】武将の書の掛け軸|有名武将の筆跡とその魅力を徹底解説

文人像・肖像画は精神的象徴や記念画として、また風俗人物画は庶民の暮らし・習俗を記録する目的で描かれたのが特徴です。これらの人物画は単なる装飾ではなく、その時代の思想・文化を色濃く反映している点で高い美術的価値を持ちます。

室町時代(1336年〜1573年)は、禅宗文化の影響を強く受けた時期であり、人物画にも精神性の深さが如実に表れています。特に水墨画が主流となり、描線よりも余白や濃淡の妙によって、人物の内面を表現する技法が大きく発展しました。

この時代の作品は、後世の日本画に多大な影響を与え、現代においても高い評価を受けています。

室町時代を代表する人物画に「頂相」があります。これは禅僧や中国の高僧を描いた肖像画で、対象の外見だけでなく、その精神性や悟りの境地を表現することを重視しました。

水墨による簡素な筆致と、余白を生かした構図が特徴的です。雪舟(せっしゅう)や周文(しゅうぶん)などの画家が描いた頂相は、中国・宋元画の影響を受けつつも、日本独自の精神性を表現しています。

こうした作品は、美術的価値だけでなく、禅の思想を伝える文化的遺産としても重要視されています。

【参照】掛け軸の人物画の歴史と表現技法|時代ごとの特徴を解説

室町時代の人物画には、宗教的意味合いが色濃く反映されています。釈迦や観音などの仏像・菩薩像は、信仰の対象として丁寧に描写されました。

筆の強弱や墨の濃淡によって、対象の神聖さや慈悲深さを表現する高度な技術が求められたのです。特に線描の正確さと流麗さは、修行のように長年の訓練によって培われたものでした。

こうした精神性を重視した人物画は、現代の美術市場でも高い評価を受けることが多いでしょう。

戦国時代から江戸初期にかけては、武士文化の興隆とともに、力強く装飾性のある人物画が多く制作されるようになりました。この時代の人物画は、武将や高僧など威厳を表すような表現が好まれたのです。

豪華絢爛な金箔を背景に、存在感のある人物を描く様式は、現代の目から見ても圧倒的な迫力を持っています。

この時代を代表するのが、狩野派による人物画でしょう。狩野永徳・狩野山楽などの絵師たちは、将軍や大名に重用され、力強い筆致と精密な構図で人物を描写しました。

金箔や鮮やかな顔料を用いた、豪華な構成が特徴的です。特に武将や高僧の肖像画には、対象の威厳・気品を表現するための工夫が随所に見られました。

こうした狩野派の作品は、保存状態が良ければ、現代の美術市場でも非常に高額で取引されることがあります。専門家による鑑定が必要な、価値ある作品も少なくありません。

安土桃山から江戸初期にかけては、歴史的人物を題材とした肖像画の需要が急増しました。武田信玄や上杉謙信などの武将画は、忠誠心・尊敬の念を表すために描かれています。

肖像画は、単なる人物の外見を写すだけでなく、その人格・功績を象徴的に表現することが求められました。立ち姿や座像のほか、騎馬像などさまざまな構図が生み出されたのです。

こうした肖像画は、時代考証の資料としての価値も高く、歴史研究家からも注目されています。

江戸中期以降は、庶民文化の広がりとともに、人物画の表現にも多様性が見られるようになります。武家社会だけでなく、町人文化の発展により、より親しみやすく装飾的な人物画が登場しました。

この時代の作品は現代人にとっても理解しやすく、床の間の装飾としても人気があります。

中国の明清文化の影響を受けた文人画(ぶんじんが)は、知識人・詩人など精神的理想を追求する人物が好んで描かれました。池大雅・与謝蕪村などの画家が、代表的です。

詩書画一体の構成と、写意的で自由な筆致が特徴的です。また、描かれる人物も高尚な理想を体現する文人・高士が中心となり、風雅な雰囲気を漂わせています。

こうした文人画は、その芸術性と文化的背景から、美術コレクターの間で高い評価を得ています。

【参照】書画を高価買取してもらうには?鑑定ポイントや高く売るコツを紹介!

江戸中期以降、浮世絵師による肉筆美人画・風俗画も、掛け軸として仕立てられることが増えました。喜多川歌麿・鈴木春信などの絵師による人物表現は、写実と装飾性のバランスが絶妙です。

庶民の生活や風俗を描いた作品からは、当時の社会・文化を垣間見ることができます。特に美人画は、理想化された女性美と、当時の流行を反映した着物の描写が特徴的です。これらの作品は、江戸時代の生活文化を知る上で貴重な資料となっています。

明治時代に入ると、西洋画の技法が日本に導入され、人物画の描写にも大きな変化が訪れました。伝統と革新の狭間で、日本画家たちは新たな表現を模索したのです。この時期の掛け軸は現代との連続性も高く、美術品としての評価も確立しています。

明治以降の人物画の最大の特徴は、陰影法(明暗法)・遠近法といった西洋技法の導入です。これにより、より立体的で写実的な人物表現が可能になりました。

橋本雅邦・川端玉章といった近代日本画家たちは、伝統技法と西洋技術を見事に融合させたのです。彼らの作品は、古典的な主題を新しい感覚で描き直した点で、美術史的にも重要な位置を占めています。

こうした作品は、現代でも美術館級の価値を持つものも少なくありません。

明治以降の掛け軸は、帝展・文展など公的な美術展での評価も記録されており、作家の経歴・受賞歴が明確なケースが大半です。そのため、鑑定や価値判断がしやすい特徴があります。

また、近代の作家による直筆の落款や署名、時には印刷された略歴なども残されていることが珍しくありません。こうした情報は、作品の真贋や価値を判断する上で重要な手がかりです。

明治以降の作品は、古典的な掛け軸と比べて保存状態が良いものが多く、コレクションとしての価値も安定しています。

人物画にはさまざまな表現技法が用いられ、その違いによって時代や流派の特徴が表れます。技法を理解することは、掛け軸の価値を正しく評価する上で欠かせない知識となるでしょう。熟練した画家の技術を読み解くことで、作品の奥深さをより理解できます。

人物画の基本技法として、輪郭を線で捉える「線描」と、濃淡で描き出す「陰影」があります。日本の伝統的な線描は、一筆で的確に形を表現する技術が重視されました。

特に顔・手などの表情を表す部分では、細い線と太い線を使い分け、筆圧の変化で立体感を出す高度な技術が求められたのです。西洋技法の影響を受けた明治以降は、陰影による立体表現も取り入れられています。

これら技法の違いを見極めることで、その作品が属する時代や流派の特定にもつながります。

人物画の表現は、使用される色彩や素材によっても大きく異なります。室町時代の水墨一色の簡素な表現から、桃山時代の金箔や鮮やかな岩絵具を用いた装飾的な表現まで、時代によって特徴があります。

また、衣服の文様や質感の表現も重要な要素です。絹の光沢や錦の華やかさを表現するための技法は、画家の力量を示す重要な指標となりました。こうした色彩や素材の表現は、掛け軸の保存状態と相まって、その価値を大きく左右します。

人物画の掛け軸を評価する際には、本物と贋作の見分け方が重要な課題となります。一定の知識を持つことで、ある程度の見極めが可能になるでしょう。ただし、最終的な鑑定は専門家に委ねるのが賢明です。

掛け軸の真贋を判断する上で、署名・落款・印章の位置や形式は、重要な手がかりとなります。有名作家の署名スタイルには一定の特徴があり、それを模倣した贋作は専門家の目には容易に見破られるものです。

【参照】掛け軸の有名作家一覧|時代を超えて愛される名匠たちと代表作品

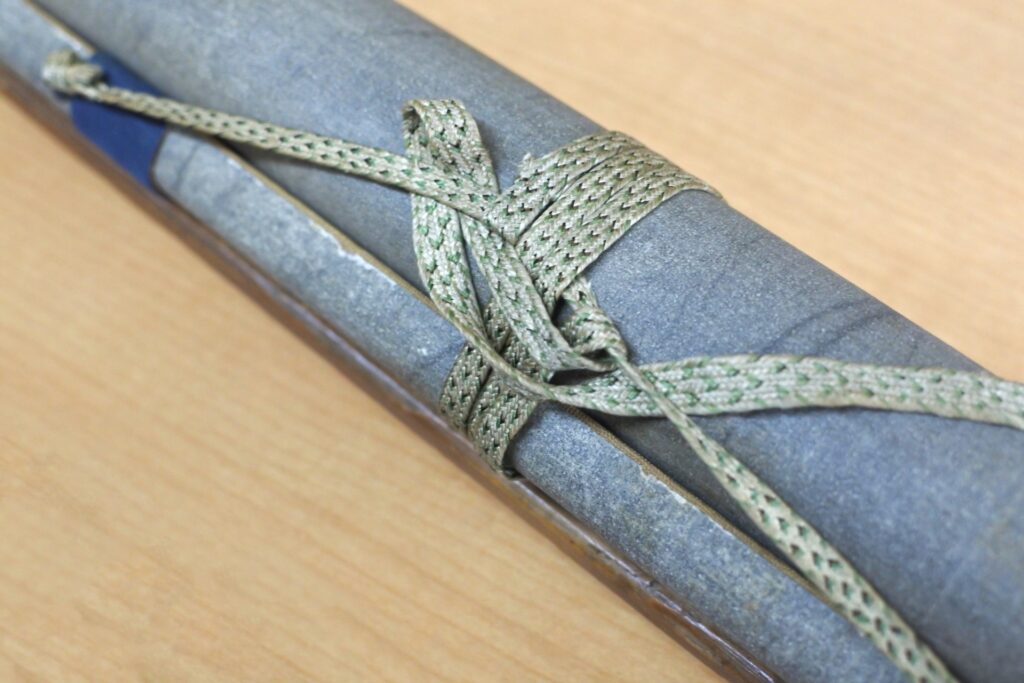

また、表装の状態や布地の質も、年代判定の手がかりとなります。時代ごとに好まれた文様や材質があり、それが作品の制作年代を推定する手がかりとなるのです。こうした細部への注目が、コレクターとしての眼力を養う基礎となります。

人物画の掛け軸の価値は、描かれている人物の歴史的重要性や、画家の知名度によっても大きく左右されます。特に著名な歴史上の人物を描いた作品や、有名な画家による作品は市場価値が高まります。

また、顔料の劣化や剥落の有無など、保存状態も重要な価値基準です。人物の顔立ちや着物の描写の丁寧さは、その作品の品質を示す重要な要素です。

相続で受け継いだ掛け軸がある場合は、専門家による鑑定を受けることで、思わぬ価値が発見されることもあるかもしれません。

掛け軸の人物画は、単なる美術品にとどまらず、日本文化・思想を映し出す鏡のような存在です。時代ごとの特徴や技法を知ることで、その魅力や価値をより深く理解することができるでしょう。

各時代の美意識や社会背景を反映した人物画は、歴史の証人として現代に語りかけてきます。「この掛け軸、どの時代のもので、どんな意味があるのだろう?」そんな疑問を持たれた方は、ぜひ一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

さらに詳しく:掛け軸の起源と日本への伝来