2025.05.21

掛軸

2025.05.21

ご自宅に眠る武将の書の掛け軸の真贋や価値について、知りたい人もいるのではないでしょうか。武田信玄や上杉謙信といった歴史上の武将による書は、単なる骨董品ではなく、歴史的価値と芸術性を兼ね備えた貴重な文化財です。本記事では、武将の書の特徴から見分け方、価値の目安まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

掛軸買取の完全ガイド!種類や有名作家、買取のポイントや買取実績を網羅的に解説しています!

目次

戦国時代や江戸時代の武将たちは、戦の指揮者としてだけでなく、高い教養を身に付けた文化人でもありました。「文武両道」の精神のもと、多くの武将が和歌や書に親しみ、自らの思想・心情を墨で表現していたのです。

彼らの残した書は、その人物の性格や人間性、さらには時代背景までも映し出す歴史の証言者といえるでしょう。武将の精神性と美意識が凝縮された、「武将の書」の世界を探ってみましょう。

戦国時代から江戸時代にかけての武将は、「文武両道」の理念に基づき、戦術・軍略だけでなく学問・芸術にも力を入れていました。特に「書」は、人格形成の一環として重視されていたといわれています。

幼少期から漢籍・和歌の素養を身に付けることは、当時の武家の子息にとって必須の教育でした。そのため、多くの武将が流麗な筆遣いを身に付け、自らの思想・心情を墨で表現する術を持っていたのです。

また、武将にとって書は、政治的なコミュニケーション手段でもありました。家臣への命令書や他国への外交文書など、実用的な目的で書を認めることも少なくありませんでした。

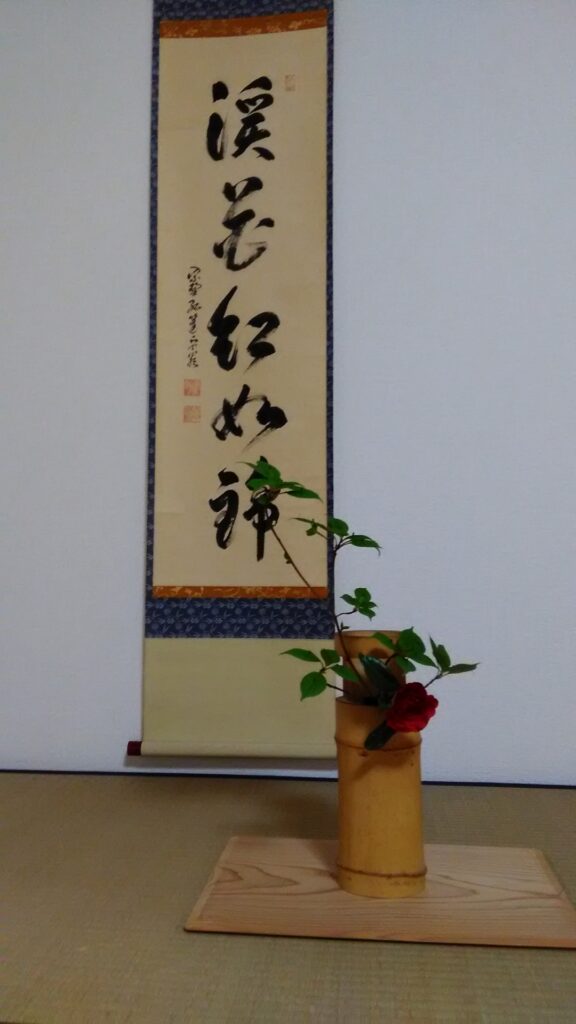

武将の書が掛け軸として仕立てられるようになったのは、多くの場合、その武将の死後のことです。重要な人物の遺墨として大切に保管され、後に表装(掛け軸の形に仕立てること)されて、床の間に飾られるようになりました。

江戸時代中期以降、茶道の普及とともに床の間に掛ける「茶掛け」の文化が発展し、武将の書の掛け軸も珍重されるようになったとされています。特に、名高い武将の真筆は、大名家や富裕層のステータスシンボルとして収集されました。

現代では、武将の書の掛け軸は、日本文化の重要な一側面を示す文化財として、また個人コレクターにとっての至宝として、高い価値を持っています。

武将の書は、その人物の性格・気質が如実に表れる「心の鏡」といわれています。力強い筆致に武人としての威厳が、流麗な曲線に教養の深さが、そして全体の構成に戦略家としての資質が反映されているのです。

それぞれの筆跡の個性を知ることは、真贋を見分ける上でも、その魅力を深く味わう上でも重要なポイントになります。

武田信玄(1521-1573)の書は、力強く堂々とした筆致が特徴です。「風林火山」の旗印でも知られる信玄は、戦略家としての冷静さと大局観を持った人物でした。

信玄の書の特徴は、太めの線を基調とした安定感のある字形にあります。一筆一筆が確かな筆圧で描かれ、迷いのない直線的なストロークが目立ちます。また、全体のバランスが整っており、戦略家らしい計算された美しさを感じさせるのも特徴です。

特に「風林火山」や「厳」「信」などの文字を書いた掛け軸が有名で、信玄の真筆とされるものは非常に高い価値を持っています。

上杉謙信(1530-1578)の書は、禅の影響を強く受けた精神性の高い書風が特徴です。毘沙門天を信仰し、「義」を重んじた謙信の性格が、凛とした気品のある筆致に現れています。

謙信の書は、比較的細身の線で構成されていることが多く、一見すると繊細な印象を受けます。しかし、その細い線の中に確かな筆力が宿り、静けさの中に強い意志を感じさせるのが特徴です。

特に「天地正大」「独坐大雄峰」などの禅語を書いた掛け軸が有名で、謙信の精神世界をよく表しています。謙信の書は多くは残されておらず、真筆と確認されているものは非常に貴重です。

伊達政宗(1567-1636)の書は、洒脱でスタイリッシュな美意識が感じられるのが特徴です。「独眼竜」の異名を持ち、欧州との外交にも力を入れた政宗は、芸術的センスにも優れていました。

政宗の書は、やや崩し気味の流麗な筆致が特徴で、文字と文字のつながりを意識した連綿体を多用しています。また、墨の濃淡の変化を効果的に使い、リズム感のある作品を生み出しているのも特徴です。

「月山」「雲水」などの書が代表作として知られ、その洗練された美しさは多くのコレクターを魅了しています。特に、政宗自筆の書状や掛け軸は、保存状態が良好なものであれば、非常に高価で取引されることがあります。

武将の書の掛け軸は、その歴史的価値から贋作も少なくありません。「家から出てきた掛け軸、これは本物なのだろうか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

真贋を完全に見極めるには専門家の鑑定が必要ですが、基本的なチェックポイントを押さえておけば、明らかな偽物を見分けることは可能です。

武将の書の真贋を見極める上で、最も重要なポイントの一つが「落款」(印章)と「花押」(署名代わりの記号)です。本物の場合、落款は書との調和が取れており、自然な押し方をしています。

花押は各武将に特有のデザインがあり、これが偽物を見分ける際の大きな手がかりとなります。例えば、信玄の花押は「甲」の字を図案化したデザインで、謙信は「毘」の字をモチーフにしています。

また、落款と花押の配置関係も重要なチェックポイントです。本物は書と落款・花押のバランスが自然で、武将の美意識が感じられます。不自然な位置に押されているものは注意が必要でしょう。

真贋を見分ける上で、紙の質感や墨の経年変化も重要な判断材料となります。本物の古い掛け軸は、和紙に自然な黄ばみ・色むらがあり、時代を経た独特の風合いを持っています。

また、墨の変化も見るべきポイントです。古い墨は時間とともに褐色化する傾向があり、特に400年以上前の武将の書であれば、完全な黒色ではなく、茶褐色・赤褐色に変化していることが少なくありません。

さらに、虫食いや補修跡なども年代を判断する材料になります。古い掛け軸には、時代に応じた自然な劣化があるはずです。あまりにも保存状態が良すぎるものは、逆に注意が必要かもしれません。

自分でチェックできる要素はあるものの、最終的な真贋判断は専門家に依頼することをおすすめします。特に高価な取引を検討している場合は、必ず信頼できる鑑定士・専門家の意見を求めるべきでしょう。

信頼できる鑑定機関としては、大手の骨董店や古美術商、美術館の学芸員などが挙げられます。特に、古文書・書の専門家による鑑定が望ましいでしょう。

また、鑑定書や極書(きわめがき)がすでにある場合も、その発行者の信頼性を確認することが重要です。有名な鑑定家や権威ある機関による鑑定書であれば、それだけで価値の裏付けになります。

「家から出てきた掛け軸、もしかして価値があるのでは?」という期待を持つ方も多いでしょう。武将の書の掛け軸は、その希少性や歴史的価値から、高額で取引されることがあります。

しかし、価格の幅は非常に広く、真贋や保存状態、市場の需要などによって大きく変動します。

武将の書の価値を決める第一の要素は、やはり「誰が書いたか」という点です。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった天下人クラスの武将の真筆は、最も高い価値を持ちます。

また、真贋の確実性も重要な要素です。鑑定書・極書がある場合や、伝来の由緒が明確な場合は、それだけ価値が高まります。また「共箱」があるか、特に信頼できる鑑定家による箱書きがあるかも、価格に大きく影響します。

さらに、保存状態も価値を左右するポイントで、虫食い・カビ・破れなどがあると価値が下がるのが一般的です。ただし、数百年前の掛け軸が完璧な状態で残っているのは、むしろ不自然なことともいえるので、そのような作品には注意が必要です。

有名武将の書の買取相場は、真贋の確実性や保存状態によって大きく変動しますが、一般的な目安をいくつか紹介します。

武田信玄の真筆と確認されたものは、状態が良ければ数十万円〜数百万円の価値があります。特に「風林火山」など、有名な語句を書いたものは高額です。

上杉謙信の場合も同様で、特に禅語を書いた掛け軸は100万円を超える例もあります。伊達政宗の書状や掛け軸は、保存状態が良好であれば200万円以上の買取例もあるようです。

一方で、知名度の低い中小大名の書では、数万円程度の価格帯が一般的です。掛け軸の価値を正しく知るためには、専門家による査定が欠かせません。

武将の書の掛け軸の買取を検討する場合、まずは信頼できる業者に査定を依頼するのがよいでしょう。多くの業者は無料で査定を行っており、出張査定や宅配査定のサービスも提供しています。

査定では、作者(武将)の特定や真贋の判断、保存状態のチェック、市場価値の評価などが行われます。その上で買取価格が提示されますが、一社だけでなく複数の業者に査定を依頼することで、より適正な価格を知ることができるでしょう。

重要文化財級の価値がある場合は、博物館・美術館への売却も選択肢の一つです。文化財保護の観点からも、貴重な歴史資料は適切な形で保存・公開されるのが望ましいといえます。

掛け軸の買い取りは信頼できるお店で!査定や買取相場に関するお役立ち情報!

武将の書の掛け軸は、日本の歴史と文化が凝縮された貴重な美術品です。武将たちの個性や美意識が表れた書は、単なる骨董品としてだけでなく、歴史をひも解く資料としても価値があります。

真贋の見極めには専門的な知識が必要ですが、基本的なポイントを押さえておくことで、掛け軸への理解と鑑賞を深めることができるでしょう。

もし、ご自宅に武将の書と思われる掛け軸がある場合は、適切な保管を心がけるとともに、専門家の鑑定を受けてみるのも一つの選択肢です。

さらに詳しく:掛軸の詳しい鑑定方法が知りたい!価値の見分け方とは