2024.01.24

刀剣

2024.01.24

日本刀が好きなそこのあなた、どんな日本刀を大切にしていますか。

もしかしたら、ご自身やご家族の日本刀コレクションの買取について、お悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

当記事では日本刀の買取でお悩みの方へ向けて、日本刀買取について基本的なことをご紹介していきます。

さらに高価買取を成約させるための簡単な工夫などもお知らせしていきます。

ぜひ日本刀の買取でお困りの方は読んでみてください。

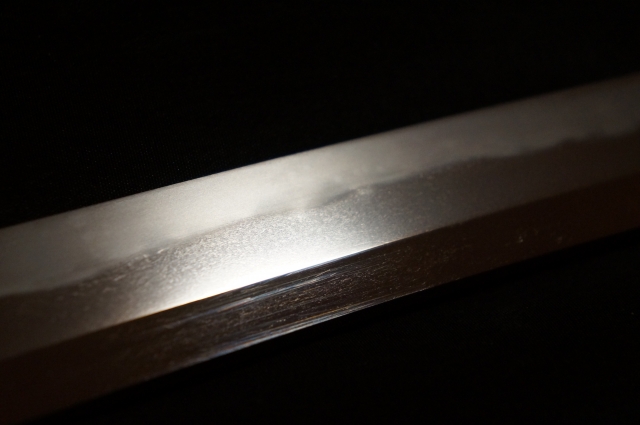

日本刀には諸外国の刀と比べて見た目上の特徴がいくつかあります。

強くて折れにくい独自の製法をもって作られる日本刀は、製造の技術も高く評価されている品物です。

まずは平安時代の末頃に誕生したこの日本刀の形の特徴を二つ挙げていきます。

日本刀の特徴のひとつとして、刀身には反りが生じているという点があります。

弧状に反った形をしているのが見た目上の日本刀の一番の特徴です。

反りのある刃物であることで、切りつけた瞬間の衝撃を吸収してくれる効果があります。

日本刀は両面ではなく、片側のみに刃がついているという特徴もあります。

これは、「日本刀が斬ることに特化しているため」と言われています。

西洋の刃物は突くことを重視しているため両面に刃がつけられていますが、日本刀は斬る

ことを重視して作られた武器だと言われています。

日本刀とは日本で製造され、日本独特の鍛冶製法を用いて作られた刀の総称です。

日本刀は武器としての刀の役割がまず思い浮かぶでしょう。

しかし実は古くから天皇や武士の権威の象徴、信仰の対象、美術工芸品としての側面もありました。現代となっては骨董としての価値がある品物です。

日本刀の原料には、厳選された鋼を使用しています。

鉄は炭素量が多いほどに硬くなり、強い刃物を作ることができるようになります。

そこで炭素を密着させるために日本刀では鍛錬という技術を用います。

砂鉄を製錬した鋼は優秀な金属ですが、その中でも特に良質なものが「玉鋼」(たまはがね)と呼ばれる鋼です。

日本刀を製造するために鍛錬する際に使用するのはこの玉鋼です。

まずは玉鋼を加熱して沸かし、冷めたら槌で平たくなるまで打ち延ばします。

そしてたがねを使って横に切れ目を入れて折り返して重ね、再び打ち延ばすという工程を繰り返します。

そうすることで不純物を取り除き、炭素の含有量を均一化することができます。

溶かし打ち延ばして行くこの工程のことを「折り返し鍛錬」といいます。

この折り返し鍛錬が日本刀製造には欠かせない工程です。

玉鋼は、鍛錬すればするほど硬くなるという特徴があります。

一方で、折り返しの回数が多くなり過ぎると、粘り強さが失われてしまうという欠点もあります。

日本刀製造士は、玉鋼が沸く適切なタイミングを判断して、鍛錬に最適な回数を判断して優れた日本刀を作るために折り返し鍛錬を行っていきます。

武器としていいことずくめのように感じられる「折れず、曲がらず、よく斬れる」という日本刀の特徴ですが、実は金属の性質に着目して考えると矛盾しているのです。

一般に物質は、硬くなればなるほど曲がりにくくなりますが、衝撃に対しては柔軟性を欠くことになります。

そのため硬いものは衝撃を吸収することが苦手で、折れやすくなってしまいます。

一方で、やわらかければ衝撃に強くなり折れにくくなりますが、簡単に曲がってしまうという欠点が生じます。すぐに曲がってしまうようでは刀として使用することができません。

そこでどちらもの良い点を繋ぎ合わせるために日本刀は、2つのパーツに分けて製造したものを別々に組み合わせて完成させる製法に辿り着きました。

刀は、刀身の外側を覆っていて刃の部分を形作る「皮鉄」(かわがね)と、刀身の芯となる部分である「心鉄」(しんがね)という2つのパートに分かれています。

この皮鉄と心鉄を別々に金属として鍛えた後に組み合わせているので、日本刀は矛盾しているような「折れず、曲がらず、よく斬れる」を実現させた武器に出来上がっています。

こうした特徴のある日本刀には形状別につけられた種類があります。

それぞれの名前と特徴を紹介します。

「太刀」とは、平安時代の登場以来、戦場で活躍してきた種類の刀です。

平安時代から鎌倉時代にかけて大鎧で太刀を携帯する場合、刀を下にして左脇に紐を通して持ち歩くのが作法でした。

太刀の中でも大きさがあり長さがあるものを「大太刀」と呼びます。

「短刀」とは日本刀の中でも反りが少ないものです。

護身用の刀として使われてきました。

武士ばかりでなく、女性や子どもが持つこともあります。

刀身の長さが一尺以上を超える短刀は「寸延短刀」という呼び名もついています。

「打刀」とは室町初期に登場しました。

太刀と比べると反りが浅いのが特徴です。

室町時代には武士が太刀に代わって打刀を用いるようになり、以後明治初期まで実戦の場で用いられた刀です。

多くの人が日本刀と聞いて思い浮かべるものはこの打刀が多いと思います。

「脇差」も短刀と似ている特徴をしています。

比較的短い日本刀のことを指し、破損や折れ曲がり、紛失などに備えて打刀のスペアとして使用されました。

その他に脇差は武士の家系でない町民でも持つことを許されていた日本刀です。

平安時代に登場した長い日本刀を「薙刀」(なぎなた)と呼びます。

ただの長い日本刀ではなく、刀身と柄の形状ともに斬撃に特化した作りになっている長柄武器です。

長巻との違いは特化した作りに変化しているか、ただ長さのあるものかという点です。

太刀を篩いやすくするために長さを長くしたもののことを「長巻」と呼びます。

現在の日本では美術品や骨董品として評価されている日本刀ですが、コレクションが趣味だという方が男女ともに増えてきています。

では実際に日本刀の買取をご検討中のお客様はどのような点を注意して日本刀買取店を探すと良いのでしょうか。

なんとなく見つけた買取店にそのまま決めてしまうことは避けましょう。

まずはホームページを閲覧して見るのが良いでしょう。

以下にポイントをまとめますので、参考にしてみてください。

買取を検討している場合は、オンラインで公開されているおおよその日本刀買取額を確認してみましょう。

具体的な日本刀の種類、産地などを挙げて買取実績をホームページに公開している買取業者もあります。

お持ちの日本刀を参照してみましょう。

電話での問い合わせも効果的です。

買取業者へ作品の概要を伝えれば、おおよその買取額を教えてもらうことができる場合もあります。

日本刀の買取を依頼するお店を選ぶには、お店を外側からリサーチしてみることも重要です。

ホームページばかりではなく顧客側の声をリサーチしてみると良いです。口コミサイトやレビュー、SNSのつぶやきなども確認すると良いでしょう。

顧客満足度の高い業者に絞ることで、より満足いく日本刀の買取を成約させます。

市場の変動も激しい中で、近年では日本刀の史上最高額取引が行われました。

2020年に岡山県瀬戸内市が購入した国宝である「山鳥毛」(さんちょうもう/やまとりげ)は5億円の価値があると伝えられている品物です。

実際に瀬戸市が購入した「山鳥毛」も、史上最高額での取引となりました。

令和の時代もなお、日本刀は価値をきちんと認められているのだと示してくれるような取引だったのではないでしょうか。

ここからは日本刀の買取を検討している方向けに、日本刀専門店ではどのような価値基準で買取を行っているのかを紹介していきます。

いくら実績のある日本刀専門店を選んだとしても、状態の悪い日本刀はやはり値段が下がってしまうものです。

では日本刀を買取に出す際に気をつけるべきことは一体なんでしょうか。

日焼けや傷みを避けるために、直射日光の当たらない風通しの良い場所での保管がおすすめです。

日本刀は金属の刃の部分が資本です。

酸化やサビを避けるように保管をし、水濡れには気をつけるようにしましょう。

お手持ちの日本刀に付属の収納用の箱や紐などがある場合は一緒に保管をしましょう。

鍛冶屋のサインや印であったり、歴史的価値を証明する文書や真贋鑑定書があればなおベストです。

ぜひ日本刀と一緒に買取に出し、日本刀に詳しい美術骨董専門店にみてもらうと良いでしょう。

当記事では日本刀の買取を検討中の方へ向けて、日本刀についてお伝えしてきました。

日本刀は日本が誇る素晴らしい鍛冶技術のもと製造されています。

本来は武器として高精度を誇りましたが、現在の日本では美術品や骨董品としての価値が評価されている品物です。

日本刀コレクションがお好きな方も増えてきています。

日本刀の特徴を改めて知り、日本刀の5大産地を訪れてみることも面白いかもしれません。

もし日本刀の買取をご検討中であれば、日本刀専門店や美術品・骨董品専門店に持ち込むことをおすすめします。買取専門店が遠い場合は、まずは価値を確認するためにも査定に出してみるのもいいかもしれません。

弊社にも日本刀専門の鑑定士がおります。

大好きなコレクションだけど置く場所に困っている、家族が大切にしてきた物でも自分では扱いに困ってしまうなど、お手持ちの日本刀について買取処分をお考えの方は、ぜひ一度お気軽に弊社へご連絡をください。

日本刀の状態を見極め、ご満足いただける買取を実現させていただくためにまずはお話を伺います。